O

HOMEM QUE NÃO ESTAVA LÁ (The man who wasn't there, 2001, Gramercy

Pictures/Good Machine, 116min) Direção: Joel Coen. Roteiro: Ethan Coen,

Joel Coen. Fotografia: Roger Deakins. Montagem: Roderick Jaynes, Tricia

Cooke. Música: Carter Burwell. Figurino: Mary Zophres. Direção de

arte/cenários: Dennis Gassner/Chris Spellman. Produção executiva: Tim

Bevan, Eric Fellner. Produção: Ethan Coen. Elenco: Billy Bob Thornton,

Frances McDormand, James Gandolfini, Michael Badalucco, Jon Polito,

Katherine Borowitz, Scarlett Johansson, Richard Jenkins, Tony Shalhoub.

Estreia: 13/5/01 (Festival de Cannes)

Indicado ao Oscar de Fotografia

A

estreia dos irmãos Coen em 1984 - o inteligente "Gosto de sangue", que

os revelou à crítica como a grande promessa da década - era uma

releitura moderna do filme noir, gênero caríssimo do cinema

norte-americano. A partir de então, os cineastas entraram em uma jornada

artística que virou do avesso a comédia, os filmes de gângsteres e os

filmes musicais e policiais com doses generosas de humor negro e um

qualidade narrativa que encantou os espectadores, sempre confiantes de

que, sob sua assinatura, histórias sempre criativas e elegantes fazem a

diferença na mesmice do cinemão comercial hollywoodiano. Outro exemplo

dessa afirmação é o contemplativo "O homem que não estava lá", belíssimo

drama policial que revisita o noir com ainda mais propriedade de seu

primeiro filme. Em um hipnotizante preto-e-branco de Roger Deakins

(filmado em cores e depois alterado para maior efeito dramático) e com

uma atuação inspiradíssima de Billy Bob Thornton no papel central, a

história de traição, morte e desenganos criada pelos cineastas é um dos

mais bem-acabados trabalhos de sua carreira até então - o que não é

pouco para quem criou pérolas como "Fargo" (96) e "E aí, meu irmão, cadê

você?" (00).

Passado em uma cidade do interior da

Califórnia em 1949, "O homem que não estava lá" conta a história de Ed

Crane (Billy Bob Thornton), que leva um dia-a-dia tedioso trabalhando na

barbearia do cunhado Frank (Michael Badalucco) enquanto examina

silenciosamente a vida se desenrolando à sua volta. Um dia, por acaso,

ele se vê tentado a investir em um negócio de lavagem a seco e, para

conseguir os dez mil dólares necessários para a sociedade, passa a

chantagear o empresário Big Dave Brewster (James Gandolfini), chefe e

amante de sua mulher, Doris (Frances McDormand). Sua chantagem acaba

tragicamente com a morte de Big Dave e sua vida se transforma em um

pesadelo surreal quando Doris é presa pelo crime. Sabendo da verdade

sobre o assassinato mas sem poder provar, Crane se vê envolvido em uma

trama que mistura advogados melodramáticos, uma viúva que acredita que

uma invasão extra-terrestre matou seu marido e Birdy (Scarlett

Johansson), uma adolescente que, através de sua música, seduz o durão e

silencioso barbeiro.

Usando

com maestria uma das maiores características do cinema noir - a

narração em off - "O homem que não estava lá" é construído

brilhantemente em todos os seus detalhes visuais e dramáticos,

oferecendo ao público um filme elegante e sério, repleto de camadas

dramáticas e desdobramentos inesperados que são tirados de letra por um

elenco espetacular. Billy Bob Thornton, que no mesmo ano viveu um

assaltante de bancos falastrão em "Vida bandida", de Barry Levinson, dá

um show na pele de Ed Crane, um homem tão lacônico quanto

psicologicamente violento que resolve o turbilhão de sua existência com a

mesma expressão de paisagem que utiliza quando corta o cabelo de seus

clientes. Frances McDormand mais uma vez comprova a extensão de seu

talento na pele da infiel esposa de Crane, com uma interpretação também

minimalista e delicada e James Gandolfini não se deixa eclipsar por seus

colegas e cria uma espécie de vilão com a gama de nuances que fez sua

fama na série de TV "A família Soprano". Seguindo um roteiro preciso e

econômico, eles são os responsáveis por dar credibilidade a uma trama

recheada de reviravoltas rocambolescas e inusitadas.

Com

sequências milimetricamente elaboradas para encantar os olhos do

espectador - não à toa sua fotografia concorreu ao Oscar da categoria -

"O homem que não estava lá" é mais um grande filme dos irmãos Coen:

inteligente, forte, plasticamente deslumbrante e dirigido com firmeza.

Talvez seja mais lento do que o público esteja acostumado, mas tem

qualidades mais do que suficientes para neutralizar seu ritmo pouco ágil

- que, diga-se de passagem, é extremamente apropriado à narrativa

ambicionada pelos cineastas. Um filme que Humphrey Bogart protagonizaria

sem hesitação.

Filmes, filmes e mais filmes. De todos os gêneros, países, épocas e níveis de qualidade. Afinal, a sétima arte não tem esse nome à toa.

quinta-feira

quarta-feira

ANTES DO ANOITECER

ANTES

DO ANOITECER (Before night falls, 2000, El Mar Pictures/Grandview

Pictures, 133min) Direção: Julian Schnabel. Roteiro: Cunningham O'Keefe,

Lazaro Gomez Carriles, Julian Schnabel, livro de Reinaldo Arenas e

documentário "Havana", de Jana Bokova. Fotografia: Xavier Pérez Grobet,

Guillermo Rosas. Montagem: Michael Berenbaum. Música: Carter Burwell.

Figurino: Mariestela Fernández. Direção de arte/cenários: Salvador

Parra/Laurie Friedman. Produção executiva: Olatz Lopez Garmendia, Julian

Schnabel. Produção: Jon Kilik. Elenco: Javier Bardem, Johnny Depp, Sean

Penn, Diego Luna, Olivier Martinez. Estreia: 03/9/00 (Festival de

Veneza)

Indicado ao Oscar de Melhor Ator (Javier Bardem)

Poeta, escritor e dramaturgo cubano que abandonou a ilha devido à perseguição do governo de Fidel Castro - que não aceitava sua homossexualidade aberta e seus ataques explícitos à revolução - Reinaldo Arenas encontrou em Nova York, onde se estabeleceu no início da década de 80, o lugar ideal para usufruir de sua liberdade pessoal e intelectual, até que o vírus da AIDS interrompeu uma importante trajetória literária, cujo auge foi sua autobiografia, lançada dez anos depois de sua morte. Retratada em sua poesia dura e melancólica, a vida de Arenas, repleta de lances dramáticos é a base da versão para as telas de seu livro póstumo, "Antes do anoitecer", que, sob a direção sensível e igualmente lírica de Julian Schnabel - cujo currículo já incluía "Basquiat, traços de uma vida" (96), cinebiografia do artista plástico que também foi vítima da AIDS - se equilibra entre a narrativa convencional e rasgos de criatividade que nem sempre convivem em harmonia dentro do resultado final.

Apesar de contar a história de Arenas desde sua infância, no interior do país e sem a presença paterna, "Antes do anoitecer" concentra-se principalmente na juventude do escritor, quando, já em Havana, vê florescer em si seu talento como escritor, sua sexualidade pouco conveniente à sociedade conservadora de Cuba e sua tendência em lutar contra o governo (mesmo que a princípio tenha sido favorável à revolução) - fatores que o levam a uma sistemática perseguição que resultou em constantes prisões e torturas. Mantendo-se fiel à autobiografia de Arenas, um livro de memórias atípico que mistura passagens de uma crueza ímpar a poesia, narração de sonhos e pesadelos alucinantes, o filme de Schnabel convida o espectador a uma viagem recheada de imagens cuidadosamente planejadas - a fotografia em tons ocres transmite com perfeição o clima quente da capital cubana e a trilha sonora (que tem o reforço de Lou Reed e Laurie Anderson) ilustra com inteligência o tênue equilíbrio entre a liberdade da personalidade de Arenas com a repressão do governo de Fidel - até mesmo nas sequências em que o protagonista é preso e interrogado (em uma participação especial de um Johnny Depp tentando controlar sua tendência ao excesso) o cineasta jamais perde a mão em sua busca de evitar a violência, optando pelo lirismo e pela fantasia, felizmente encontrando um intérprete genial em Javier Bardem, merecidamente indicado ao Oscar por seu desempenho.

Mesclando fragilidade e um estoicismo que faz de Reinaldo Arenas uma força da natureza, Bardem - então um ator conhecido apenas no mercado espanhol, o que deixa sua lembrança pela Academia ainda mais impressionante - domina a cena do filme de Schnabel mesmo que em vários momentos o roteiro, em sua obsessão de manter-se fiel ao livro que lhe deu origem, careça de um foco mais definido e dilua os dramas de seu protagonista em sequências desnecessariamente longas, como aquela que mostra a tentativa de fuga de um grupo de cubanos através de um balão, antecedida por uma cena que reflete o tom de festa constante do submundo cubano que funciona poeticamente mas quebra o ritmo cinematográfico. Também é um pecado do roteiro não deixar claro o tipo de relacionamento entre Arenas e Lázaro (Olivier Martinez), que se torna seu leal e compreensivo companheiro de apartamento em Nova York até sua angustiante morte, com a AIDS o obrigando a abreviar uma trajetória que poderia ser ainda mais brilhante e provocativa.

Dono de uma personalidade própria, que o distingue das cinebiografias convencionais, "Antes do anoitecer" deve seu bom-gosto ao diretor Julian Schnabel, que imprime em cada cena um visual que aproxima o espectador da história que está sendo contada. A interpretação intensa de Javier Bardem - convincente em sua fase adolescente e avassalador em seus dias adultos - apresenta Reinaldo Arenas ao público como um homem sensível mas disposto a enfrentar qualquer luta, seja no âmbito pessoal e sexual ou no contexto social. O equilíbrio atingido por Schnabel entre esse dois polos é admirável, mesmo quando tal decisão soe algumas vezes como falta de foco. Porém, é preciso lembrar que o próprio livro de Arenas caracteriza-se por tal estrutura e é louvável o trabalho do diretor em transferir para as telas as palavras doloridas do escritor cubano. O ritmo pode não ser dos mais ágeis, mas "Antes do anoitecer" é um belo exemplo de cinema poético e sensorial que o cineasta aprimoraria no belo "O escafandro e a borboleta", lançado em 2007.

Indicado ao Oscar de Melhor Ator (Javier Bardem)

Poeta, escritor e dramaturgo cubano que abandonou a ilha devido à perseguição do governo de Fidel Castro - que não aceitava sua homossexualidade aberta e seus ataques explícitos à revolução - Reinaldo Arenas encontrou em Nova York, onde se estabeleceu no início da década de 80, o lugar ideal para usufruir de sua liberdade pessoal e intelectual, até que o vírus da AIDS interrompeu uma importante trajetória literária, cujo auge foi sua autobiografia, lançada dez anos depois de sua morte. Retratada em sua poesia dura e melancólica, a vida de Arenas, repleta de lances dramáticos é a base da versão para as telas de seu livro póstumo, "Antes do anoitecer", que, sob a direção sensível e igualmente lírica de Julian Schnabel - cujo currículo já incluía "Basquiat, traços de uma vida" (96), cinebiografia do artista plástico que também foi vítima da AIDS - se equilibra entre a narrativa convencional e rasgos de criatividade que nem sempre convivem em harmonia dentro do resultado final.

Apesar de contar a história de Arenas desde sua infância, no interior do país e sem a presença paterna, "Antes do anoitecer" concentra-se principalmente na juventude do escritor, quando, já em Havana, vê florescer em si seu talento como escritor, sua sexualidade pouco conveniente à sociedade conservadora de Cuba e sua tendência em lutar contra o governo (mesmo que a princípio tenha sido favorável à revolução) - fatores que o levam a uma sistemática perseguição que resultou em constantes prisões e torturas. Mantendo-se fiel à autobiografia de Arenas, um livro de memórias atípico que mistura passagens de uma crueza ímpar a poesia, narração de sonhos e pesadelos alucinantes, o filme de Schnabel convida o espectador a uma viagem recheada de imagens cuidadosamente planejadas - a fotografia em tons ocres transmite com perfeição o clima quente da capital cubana e a trilha sonora (que tem o reforço de Lou Reed e Laurie Anderson) ilustra com inteligência o tênue equilíbrio entre a liberdade da personalidade de Arenas com a repressão do governo de Fidel - até mesmo nas sequências em que o protagonista é preso e interrogado (em uma participação especial de um Johnny Depp tentando controlar sua tendência ao excesso) o cineasta jamais perde a mão em sua busca de evitar a violência, optando pelo lirismo e pela fantasia, felizmente encontrando um intérprete genial em Javier Bardem, merecidamente indicado ao Oscar por seu desempenho.

Mesclando fragilidade e um estoicismo que faz de Reinaldo Arenas uma força da natureza, Bardem - então um ator conhecido apenas no mercado espanhol, o que deixa sua lembrança pela Academia ainda mais impressionante - domina a cena do filme de Schnabel mesmo que em vários momentos o roteiro, em sua obsessão de manter-se fiel ao livro que lhe deu origem, careça de um foco mais definido e dilua os dramas de seu protagonista em sequências desnecessariamente longas, como aquela que mostra a tentativa de fuga de um grupo de cubanos através de um balão, antecedida por uma cena que reflete o tom de festa constante do submundo cubano que funciona poeticamente mas quebra o ritmo cinematográfico. Também é um pecado do roteiro não deixar claro o tipo de relacionamento entre Arenas e Lázaro (Olivier Martinez), que se torna seu leal e compreensivo companheiro de apartamento em Nova York até sua angustiante morte, com a AIDS o obrigando a abreviar uma trajetória que poderia ser ainda mais brilhante e provocativa.

Dono de uma personalidade própria, que o distingue das cinebiografias convencionais, "Antes do anoitecer" deve seu bom-gosto ao diretor Julian Schnabel, que imprime em cada cena um visual que aproxima o espectador da história que está sendo contada. A interpretação intensa de Javier Bardem - convincente em sua fase adolescente e avassalador em seus dias adultos - apresenta Reinaldo Arenas ao público como um homem sensível mas disposto a enfrentar qualquer luta, seja no âmbito pessoal e sexual ou no contexto social. O equilíbrio atingido por Schnabel entre esse dois polos é admirável, mesmo quando tal decisão soe algumas vezes como falta de foco. Porém, é preciso lembrar que o próprio livro de Arenas caracteriza-se por tal estrutura e é louvável o trabalho do diretor em transferir para as telas as palavras doloridas do escritor cubano. O ritmo pode não ser dos mais ágeis, mas "Antes do anoitecer" é um belo exemplo de cinema poético e sensorial que o cineasta aprimoraria no belo "O escafandro e a borboleta", lançado em 2007.

terça-feira

MISS SIMPATIA

MISS

SIMPATIA (Miss Congeniality, 2000, Castle Rock Entertainment/Village

Roadshow Pictures, 109min) Direção: Donald Petrie. Roteiro: Marc

Lawrence, Katie Ford, Caryn Lucas. Fotografia: László Kovács. Montagem:

Billy Weber. Música: Edward Shearmur. Figurino: Susie DeSanto. Direção

de arte/cenários: Peter Larkin/Barbara Haberecht, Randy Smith Huke.

Produção executiva: Bruce Berman, Marc Lawrence, Ginger Sledge.

Produção: Sandra Bullock. Elenco: Sandra Bullock, Michael Caine,

Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner, Ernie Hudson. Estreia:

14/12/00

Depois de ter dirigido o ônibus ameaçado de explosão em "Velocidade máxima" (94) - um sucesso tão justo quanto inesperado - Sandra Bullock tornou-se, de imediato, em uma das maiores estrelas em ascensão do cinema americano. Filmes como "A rede" e "Enquanto você dormia" lotavam as salas de cinema simplesmente por tê-la em seus elencos, e o público parecia encantado com sua imagem de garota normal, tangível e esperta. Então, de uma hora pra outra, parecia que tal mágica havia acabado: com uma sucessão de más escolhas (incluindo um segundo capítulo de "Velocidade máxima", dessa vez a bordo de um navio), Bullock estava em vias de repetir o caminho de várias outras atrizes de sucesso efêmero, que sumiram diante da chegada de novos rostos e corpos. Foi então que uma comédia simples, direta e sem medo de ser popular lembrou o público que ela podia ser encantadora e carismática quando explorada devidamente. Com uma renda de mais de 100 milhões de dólares arrecadados nas salas americanas, "Miss Simpatia" devolveu à Sandra o título de grande estrela (ainda que por pouco tempo) e comprovou o poder da despretensão.

Sem ambições outras que não fazer rir e divertir o público por pouco menos de duas horas, "Miss Simpatia" é entretenimento garantido para quem gosta de Sandra Bullock e até para quem não nutre por ela a maior das simpatias. Graças a um roteiro com piadas ligeiras (apesar de previsíveis em alguns casos) e à participação de veteranos como Candice Bergen, William Shatner e Michael Caine - roubando a cena como um especialista em criar misses - o filme de Donald Petrie parte de uma piada única para conquistar a plateia com uma sucessão de gags visuais e verbais que o dotam de um ritmo agradável e ágil, capaz de agradar até ao mais exigente dos espectadores (exceto, é claro, aqueles que não se sentem atraídos pelo gênero em si). É difícil não se deixar conquistar pelo humor desprovido de intelectualidades e soltar uma ou outra gargalhada - se não por Bullock, ao menos pela crítica sem disfarces ao culto obsessivo pela superficialidade que domina os concursos de beleza (ainda que, no fundo, até mesmo consiga lhe ser simpática no cômputo final).

A trama é puro nonsense: um terrorista que anda desafiando a polícia e tem a alcunha de "Cidadão" ameaça, através de uma carta anônima, o concurso de Miss Estados Unidos, a ser realizado no Texas. A forma encontrada para evitar que o criminoso faça novas vítimas é infiltrar uma agente dentre as candidatas ao título. A missão acaba sobrando para Gracie Hart (Sandra Bullock), única mulher na corporação com as características necessárias para não despertar suspeitas... pelo menos a princípio, já que a jovem não é exatamente um modelo de feminilidade: desleixada, grosseira e sem o menor vestígio de vaidade, ela só aceita fazer parte da força-tarefa para limpar sua barra junto aos colegas, depois de ter sido quase responsável pela morte de um deles. Corajosa e inteligente, Gracie precisa apenas transformar-se completamente em uma cinderela, da noite para o dia, e para isso conta com a ajuda de Victor Melling (Michael Caine), outrora famoso e atualmente decadente coordenador dos mais importantes desfiles do país. Aos poucos, Gracie - uma feroz crítica do sistema machista dos concursos - vai se tornando uma mulher atraente, despertando a inesperada atração do colega Eric Matthews (Benjamin Bratt) e fazendo amizade com as demais candidatas. Suas confusões para chegar ao criminoso, porém, levam ao desespero a organizadora do show, Kathy Morningside (Candice Bergen), que vê na policial tudo que há de mais errado na nova geração de mulheres americanas.

Que não se espere de "Miss Simpatia" mais do que uma simpática, leve e realmente engraçada comédia de situações. Utilizando-se de uma premissa extremamente clichê (o mito de Pigmalião), o roteiro debocha dos concursos de beleza, brinca com as expectativas relativas a gêneros e, apesar das caras e bocas de Sandra Bullock - que frequentemente exagera na composição da personagem central - tem um elenco coadjuvante que vale a sessão: Michael Caine, Candice Bergen e William Shatner (como o veterano apresentador do concurso) estão sensacionais, roubando cada cena em que aparecem. Uma bola dentro na carreira de Sandra - que infelizmente não aprendeu a lição de "Velocidade máxima" e pouco tempo depois entraria em uma continuação das aventuras de Gracie Hart, mas dessa vez sem graça e sem sucesso.

Depois de ter dirigido o ônibus ameaçado de explosão em "Velocidade máxima" (94) - um sucesso tão justo quanto inesperado - Sandra Bullock tornou-se, de imediato, em uma das maiores estrelas em ascensão do cinema americano. Filmes como "A rede" e "Enquanto você dormia" lotavam as salas de cinema simplesmente por tê-la em seus elencos, e o público parecia encantado com sua imagem de garota normal, tangível e esperta. Então, de uma hora pra outra, parecia que tal mágica havia acabado: com uma sucessão de más escolhas (incluindo um segundo capítulo de "Velocidade máxima", dessa vez a bordo de um navio), Bullock estava em vias de repetir o caminho de várias outras atrizes de sucesso efêmero, que sumiram diante da chegada de novos rostos e corpos. Foi então que uma comédia simples, direta e sem medo de ser popular lembrou o público que ela podia ser encantadora e carismática quando explorada devidamente. Com uma renda de mais de 100 milhões de dólares arrecadados nas salas americanas, "Miss Simpatia" devolveu à Sandra o título de grande estrela (ainda que por pouco tempo) e comprovou o poder da despretensão.

Sem ambições outras que não fazer rir e divertir o público por pouco menos de duas horas, "Miss Simpatia" é entretenimento garantido para quem gosta de Sandra Bullock e até para quem não nutre por ela a maior das simpatias. Graças a um roteiro com piadas ligeiras (apesar de previsíveis em alguns casos) e à participação de veteranos como Candice Bergen, William Shatner e Michael Caine - roubando a cena como um especialista em criar misses - o filme de Donald Petrie parte de uma piada única para conquistar a plateia com uma sucessão de gags visuais e verbais que o dotam de um ritmo agradável e ágil, capaz de agradar até ao mais exigente dos espectadores (exceto, é claro, aqueles que não se sentem atraídos pelo gênero em si). É difícil não se deixar conquistar pelo humor desprovido de intelectualidades e soltar uma ou outra gargalhada - se não por Bullock, ao menos pela crítica sem disfarces ao culto obsessivo pela superficialidade que domina os concursos de beleza (ainda que, no fundo, até mesmo consiga lhe ser simpática no cômputo final).

A trama é puro nonsense: um terrorista que anda desafiando a polícia e tem a alcunha de "Cidadão" ameaça, através de uma carta anônima, o concurso de Miss Estados Unidos, a ser realizado no Texas. A forma encontrada para evitar que o criminoso faça novas vítimas é infiltrar uma agente dentre as candidatas ao título. A missão acaba sobrando para Gracie Hart (Sandra Bullock), única mulher na corporação com as características necessárias para não despertar suspeitas... pelo menos a princípio, já que a jovem não é exatamente um modelo de feminilidade: desleixada, grosseira e sem o menor vestígio de vaidade, ela só aceita fazer parte da força-tarefa para limpar sua barra junto aos colegas, depois de ter sido quase responsável pela morte de um deles. Corajosa e inteligente, Gracie precisa apenas transformar-se completamente em uma cinderela, da noite para o dia, e para isso conta com a ajuda de Victor Melling (Michael Caine), outrora famoso e atualmente decadente coordenador dos mais importantes desfiles do país. Aos poucos, Gracie - uma feroz crítica do sistema machista dos concursos - vai se tornando uma mulher atraente, despertando a inesperada atração do colega Eric Matthews (Benjamin Bratt) e fazendo amizade com as demais candidatas. Suas confusões para chegar ao criminoso, porém, levam ao desespero a organizadora do show, Kathy Morningside (Candice Bergen), que vê na policial tudo que há de mais errado na nova geração de mulheres americanas.

Que não se espere de "Miss Simpatia" mais do que uma simpática, leve e realmente engraçada comédia de situações. Utilizando-se de uma premissa extremamente clichê (o mito de Pigmalião), o roteiro debocha dos concursos de beleza, brinca com as expectativas relativas a gêneros e, apesar das caras e bocas de Sandra Bullock - que frequentemente exagera na composição da personagem central - tem um elenco coadjuvante que vale a sessão: Michael Caine, Candice Bergen e William Shatner (como o veterano apresentador do concurso) estão sensacionais, roubando cada cena em que aparecem. Uma bola dentro na carreira de Sandra - que infelizmente não aprendeu a lição de "Velocidade máxima" e pouco tempo depois entraria em uma continuação das aventuras de Gracie Hart, mas dessa vez sem graça e sem sucesso.

segunda-feira

MAIS QUE O ACASO

MAIS

QUE O ACASO (Bouce, 2000, Miramax, 106min) Direção e roteiro: Don Roos.

Fotografia: Robert Elswit. Montagem: David Codron. Música: Mychael

Danna, Dean Landon. Figurino: Peter Mitchell. Direção de arte/cenários:

David Wasco/Sandy Reynolds-Wasco. Produção executiva: Bob Osher, Meryl

Poster, Bob Weinstein, Harvey Weinstein. Produção: Michael Besman, Steve

Golin. Elenco: Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Natasha Henstridge,

Jennifer Grey, Tony Goldwin, Caroline Aaron. Estreia: 17/11/00

Ben Affleck e Gwyneth Paltrow não estavam mais namorando quando contracenaram em "Mais que o acaso", mas é inegável que sua química é um dos maiores méritos do filme de Don Roos - exercitando um lado sério e romântico que havia deixado de lado em seu filme de estreia, a cínica comédia "O oposto do sexo", estrelada por Christina Ricci. Vivendo uma história de amor sustentada por uma mentira capaz de separá-los, seus personagens estão entre os mais consistentes de suas carreiras, confirmando o talento do cineasta/roteirista em criar tipos realistas e complexos, que seduzem o espectador justamente por sua capacidade de refletir sentimentos verdadeiros e banais - transformados, na tela, em dramas maiores que a vida.

Canastrão como sempre, mas apoiado em um roteiro inteligente, Affleck vive Buddy Amaral, um publicitário mulherengo que, prestes a embarcar em uma viagem de retorno a Los Angeles, decide mudar de ideia e passar a noite em Chicago com a bela Mimi Prager (Natasha Henstridge), aproveitando que seu voo está atrasado devido a uma forte nevasca. Em um ato de generosidade, ele troca de passagem com o aspirante a dramaturgo Greg Janello (Tony Goldwin), ansioso para retornar aos braços da esposa e dos dois filhos pequenos. Como o destino é muitas vezes traiçoeiro, o avião em que deveria viajar sofre um acidente fatal, que mata todos os passageiros e a tripulação. Mesmo consumido pela culpa, Buddy assume a campanha de marketing solicitada pela companhia aérea para limpar sua imagem e acaba se tornando viciado em álcool. Um ano depois, saindo da clínica de reabilitação e lutando para retomar sua vida normal, ele se aproxima de Abby (Gwyneth Paltrow, desglamourizada mas ainda assim belíssima), a viúva de Greg e, aos poucos, surge entre eles uma forte atração, que evolui para uma intensa história de amor. O fato de Buddy esconder de Abby os caminhos que o levaram até ela, no entanto, podem ameaçar a felicidade do relacionamento.

Sem recorrer a artifícios narrativos e optando por seu conhecido estilo claro e direto de contar uma história, Don Roos acerta mais uma vez. Brindando o público com diálogos naturais e personagens que se comportam como gente normal e verossímil, o cineasta não tem pressa em apresentar sua dupla central ou construir as bases para seu complicado relacionamento, oferecendo à plateia uma consistência das mais raras nos filmes românticos. Fugindo claramente às regras não escritas, ele até mesmo abre mão da maior característica do gênero - o alívio cômico - preferindo, ao invés disso, criar uma espécie de "grilo falante" para Buddy, um funcionário gay, também com problemas com álcool, que serve para empurrá-lo em direção à verdade e à recuperação de sua alma. Uma pena que Affleck não tenha suporte dramático o suficiente para explorar a contento todas as nuances do personagem, permanecendo apenas na superfície de todo o turbilhão emocional de Buddy. Felizmente sua parceira de cena consegue disfarçar tais fragilidades com um carisma e uma luz que justificam o questionável Oscar de melhor atriz que ganhou por "Shakespeare apaixonado": na pele da insegura e angustiada Abby Janello, Gwyneth Paltrow está madura, discreta e eficiente, emprestando brilho a uma personagem que, em outras mãos, poderia ser apenas insossa. Mesmo os detratores de Paltrow são obrigados a reconhecer que, a despeito de sua classe e elegância, a filha da também atriz Blythe Danner sai-se muito bem no papel dessa mulher de suburbano coração.

"Mais que o acaso" é uma história de amor simples e banal, que explora sentimentos e pessoas comuns em uma trama que, mesmo parecendo sinopse de telenovela, consegue retratar seu universo dramático sem apelar para as lágrimas fáceis ou reviravoltas maquiavélicas. É a vida como ela é, cheia de momentos intensos, pausas leves e felicidades efêmeras. Mais um belo filme de Don Roos.

Ben Affleck e Gwyneth Paltrow não estavam mais namorando quando contracenaram em "Mais que o acaso", mas é inegável que sua química é um dos maiores méritos do filme de Don Roos - exercitando um lado sério e romântico que havia deixado de lado em seu filme de estreia, a cínica comédia "O oposto do sexo", estrelada por Christina Ricci. Vivendo uma história de amor sustentada por uma mentira capaz de separá-los, seus personagens estão entre os mais consistentes de suas carreiras, confirmando o talento do cineasta/roteirista em criar tipos realistas e complexos, que seduzem o espectador justamente por sua capacidade de refletir sentimentos verdadeiros e banais - transformados, na tela, em dramas maiores que a vida.

Canastrão como sempre, mas apoiado em um roteiro inteligente, Affleck vive Buddy Amaral, um publicitário mulherengo que, prestes a embarcar em uma viagem de retorno a Los Angeles, decide mudar de ideia e passar a noite em Chicago com a bela Mimi Prager (Natasha Henstridge), aproveitando que seu voo está atrasado devido a uma forte nevasca. Em um ato de generosidade, ele troca de passagem com o aspirante a dramaturgo Greg Janello (Tony Goldwin), ansioso para retornar aos braços da esposa e dos dois filhos pequenos. Como o destino é muitas vezes traiçoeiro, o avião em que deveria viajar sofre um acidente fatal, que mata todos os passageiros e a tripulação. Mesmo consumido pela culpa, Buddy assume a campanha de marketing solicitada pela companhia aérea para limpar sua imagem e acaba se tornando viciado em álcool. Um ano depois, saindo da clínica de reabilitação e lutando para retomar sua vida normal, ele se aproxima de Abby (Gwyneth Paltrow, desglamourizada mas ainda assim belíssima), a viúva de Greg e, aos poucos, surge entre eles uma forte atração, que evolui para uma intensa história de amor. O fato de Buddy esconder de Abby os caminhos que o levaram até ela, no entanto, podem ameaçar a felicidade do relacionamento.

Sem recorrer a artifícios narrativos e optando por seu conhecido estilo claro e direto de contar uma história, Don Roos acerta mais uma vez. Brindando o público com diálogos naturais e personagens que se comportam como gente normal e verossímil, o cineasta não tem pressa em apresentar sua dupla central ou construir as bases para seu complicado relacionamento, oferecendo à plateia uma consistência das mais raras nos filmes românticos. Fugindo claramente às regras não escritas, ele até mesmo abre mão da maior característica do gênero - o alívio cômico - preferindo, ao invés disso, criar uma espécie de "grilo falante" para Buddy, um funcionário gay, também com problemas com álcool, que serve para empurrá-lo em direção à verdade e à recuperação de sua alma. Uma pena que Affleck não tenha suporte dramático o suficiente para explorar a contento todas as nuances do personagem, permanecendo apenas na superfície de todo o turbilhão emocional de Buddy. Felizmente sua parceira de cena consegue disfarçar tais fragilidades com um carisma e uma luz que justificam o questionável Oscar de melhor atriz que ganhou por "Shakespeare apaixonado": na pele da insegura e angustiada Abby Janello, Gwyneth Paltrow está madura, discreta e eficiente, emprestando brilho a uma personagem que, em outras mãos, poderia ser apenas insossa. Mesmo os detratores de Paltrow são obrigados a reconhecer que, a despeito de sua classe e elegância, a filha da também atriz Blythe Danner sai-se muito bem no papel dessa mulher de suburbano coração.

"Mais que o acaso" é uma história de amor simples e banal, que explora sentimentos e pessoas comuns em uma trama que, mesmo parecendo sinopse de telenovela, consegue retratar seu universo dramático sem apelar para as lágrimas fáceis ou reviravoltas maquiavélicas. É a vida como ela é, cheia de momentos intensos, pausas leves e felicidades efêmeras. Mais um belo filme de Don Roos.

domingo

NÁUFRAGO

NÁUFRAGO

(Cast away, 2000, 20th Century Fox/DreamWorks SKG, 143min) Direção:

Robert Zemeckis. Roteiro: William Broyles Jr.. Fotografia: Don Burgess.

Montagem: Arthur Schmidt. Música: Alan Silvestri. Figurino: Joanna

Johnston. Direção de arte/cenários: Rick Carter/Rosemary Brandenburg,

Karen O'Hara. Produção executiva: Joan Bradshaw. Produção: Tom Hanks,

Jack Rapke, Steve Starkey, Robert Zemeckis. Elenco: Tom Hanks, Helen

Hunt, Chris Noth. Elenco: 07/12/00

2 indicações ao Oscar: Ator (Tom Hanks), Som

Vencedor do Golden Globe de Melhor Ator/Drama (Tom Hanks)

A história da gênese de "Náufrago" - um projeto arriscado do cineasta Robert Zemeckis e do ator Tom Hanks que acabou se tornando um enorme sucesso de bilheteria e crítica - todo mundo conhece: para dar veracidade à história de um homem preso em uma ilha deserta, sem comida e sendo obrigado a aprender as regras de sobrevivência de um lugar até então inóspito e desconhecido, os dois interromperam as filmagens por um ano. Nesse meio-tempo, Hanks perdeu o peso que havia adquirido para criar seu personagem antes do acidente que o joga na ilha e Zemeckis concluiu outro filme - o suspense "Revelações", estrelado por Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. O fato é que, a despeito dessa curiosa e até hoje única particularidade, o filme que saiu dela é, ao contrário da maioria das produções cujas anedotas de bastidores são mais interessantes que o resultado final, digno dos mais entusiasmados aplausos. Com exceção de um posfácio um tanto redundante, "Náufrago" é um belíssimo trabalho de roteiro, ritmo, emoção e principalmente atuação. Não foi à toa que Hanks esteve bastante perto de abocanhar um terceiro Oscar de melhor ator - perdeu para Russell Crowe em "Gladiador", mas não deixou de ficar com um Golden Globe por seu desempenho antológico.

Depois das estatuetas douradas por "Filadélfia" e "Forrest Gump, o contador de histórias", Hanks arrancou elogios rasgados e unânimes na pele de Chuck Noland, um executivo da FedEx (a agência de Correios dos EUA) extremamente dedicado ao trabalho que deixa até menos sua relação com a namorada, Kelly (Helen Hunt) em segundo plano, priorizando sempre os prazos exatos prometidos aos clientes e a imagem da empresa. Às vésperas do Natal de 1995, porém, sua vida regrada e constantemente corrida sofre um abalo profundo: durante uma viagem a negócios, seu avião cai em algum ponto do Oceano Pacífico, matando toda a tripulação (seus colegas) e deixando-o à deriva, sob uma violenta tempestade. Sozinho em uma ilha - e sem nenhum tipo de apoio da tecnologia ou conforto moderno - Noland se vê obrigado, então, a tratar da própria sobrevivência. Para não morrer de fome ou sede, ele aprende a pescar, caçar, procurar água e construir uma cabana para se proteger das intempéries da natureza. Sua solidão é quebrada apenas pelas lembranças de sua relação com Kelly e por suas longas conversas com uma bola de vôlei - encomenda de um cliente que chega intocada à ilha, junto com ele. Batizando-a de Wilson, o poderoso e controlador executivo passa a perceber de forma diferente sua vida e suas prioridades.

Um Robinson Crusoé pós-moderno, Chuck Nolan recebe, das mãos hábeis e experientes de Tom Hanks, uma interpretação precisa, que dosa com exatidão momentos de economia dramática com outros onde o ator - que começou a carreira em comédias despretensiosas mas via de regra deliciosas - esbanja o carisma que fez dele um dos astros mais poderosos de Hollywood nos anos 90. Só mesmo alguém com todo o alcance histriônico de Hanks seria capaz de segurar, praticamente sozinho, duas horas e meia de um filme que - à exceção da primeira meia-hora e dos vinte minutos finais - trata-se basicamente de uma odisseia solitária e exasperante de um homem em confronto (e diálogo) constante com o mundo natural que o cerca. Se a transformação física do ator é impressionante (mas não inédita em sua trajetória, haja visto as alterações sofridas para "Uma equipe muito especial" e "Filadélfia"), ela não é mais fascinante do que aquela que se passa interiormente, quando o personagem - quase arrogante em sua pretensa superioridade ao mundo - se curva diante de forças maiores e reconhece sua insignificância em relação ao mundo. São em momentos assim - principalmente durante os diálogos de Nolan e um obviamente calado Wilson - que fazem de "Náufrago" mais do que simplesmente uma aventura dramática: é, principalmente, um show particular de um ator no auge de seu vigor técnico.

Porém, mesmo que Hanks domine o espetáculo do princípio ao fim, seria injusto não reconhecer o trabalho impecável de Robert Zemeckis, que teve a coragem de apostar em um filme com ritmo perceptivelmente mais lento do que a maioria das produções comerciais. Mesmo que mostre seu domínio técnico em sequências absolutamente perfeitas - como o acidente de avião - são nos momentos mais humanos que o diretor (acostumado a êxitos incontestes de bilheteria, como "Uma cilada para Roger Rabbit", "De volta para o futuro" e o próprio "Forrest Gump", que deu a ele e Hanks os prêmios da Academia) mostra que, mais do que pirotecnias visuais, ele também entende de contar histórias. Sem deixar que o ritmo de seu filme caia mesmo com apenas um personagem em cena, Zemeckis fez de uma aposta arriscada um sucesso extraordinário, com uma renda superior a 200 milhões de dólares somente no mercado doméstico (EUA e Canadá). Mereceu. "Náufrago" é um dos filmes memoráveis do final do século XX.

2 indicações ao Oscar: Ator (Tom Hanks), Som

Vencedor do Golden Globe de Melhor Ator/Drama (Tom Hanks)

A história da gênese de "Náufrago" - um projeto arriscado do cineasta Robert Zemeckis e do ator Tom Hanks que acabou se tornando um enorme sucesso de bilheteria e crítica - todo mundo conhece: para dar veracidade à história de um homem preso em uma ilha deserta, sem comida e sendo obrigado a aprender as regras de sobrevivência de um lugar até então inóspito e desconhecido, os dois interromperam as filmagens por um ano. Nesse meio-tempo, Hanks perdeu o peso que havia adquirido para criar seu personagem antes do acidente que o joga na ilha e Zemeckis concluiu outro filme - o suspense "Revelações", estrelado por Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. O fato é que, a despeito dessa curiosa e até hoje única particularidade, o filme que saiu dela é, ao contrário da maioria das produções cujas anedotas de bastidores são mais interessantes que o resultado final, digno dos mais entusiasmados aplausos. Com exceção de um posfácio um tanto redundante, "Náufrago" é um belíssimo trabalho de roteiro, ritmo, emoção e principalmente atuação. Não foi à toa que Hanks esteve bastante perto de abocanhar um terceiro Oscar de melhor ator - perdeu para Russell Crowe em "Gladiador", mas não deixou de ficar com um Golden Globe por seu desempenho antológico.

Depois das estatuetas douradas por "Filadélfia" e "Forrest Gump, o contador de histórias", Hanks arrancou elogios rasgados e unânimes na pele de Chuck Noland, um executivo da FedEx (a agência de Correios dos EUA) extremamente dedicado ao trabalho que deixa até menos sua relação com a namorada, Kelly (Helen Hunt) em segundo plano, priorizando sempre os prazos exatos prometidos aos clientes e a imagem da empresa. Às vésperas do Natal de 1995, porém, sua vida regrada e constantemente corrida sofre um abalo profundo: durante uma viagem a negócios, seu avião cai em algum ponto do Oceano Pacífico, matando toda a tripulação (seus colegas) e deixando-o à deriva, sob uma violenta tempestade. Sozinho em uma ilha - e sem nenhum tipo de apoio da tecnologia ou conforto moderno - Noland se vê obrigado, então, a tratar da própria sobrevivência. Para não morrer de fome ou sede, ele aprende a pescar, caçar, procurar água e construir uma cabana para se proteger das intempéries da natureza. Sua solidão é quebrada apenas pelas lembranças de sua relação com Kelly e por suas longas conversas com uma bola de vôlei - encomenda de um cliente que chega intocada à ilha, junto com ele. Batizando-a de Wilson, o poderoso e controlador executivo passa a perceber de forma diferente sua vida e suas prioridades.

Um Robinson Crusoé pós-moderno, Chuck Nolan recebe, das mãos hábeis e experientes de Tom Hanks, uma interpretação precisa, que dosa com exatidão momentos de economia dramática com outros onde o ator - que começou a carreira em comédias despretensiosas mas via de regra deliciosas - esbanja o carisma que fez dele um dos astros mais poderosos de Hollywood nos anos 90. Só mesmo alguém com todo o alcance histriônico de Hanks seria capaz de segurar, praticamente sozinho, duas horas e meia de um filme que - à exceção da primeira meia-hora e dos vinte minutos finais - trata-se basicamente de uma odisseia solitária e exasperante de um homem em confronto (e diálogo) constante com o mundo natural que o cerca. Se a transformação física do ator é impressionante (mas não inédita em sua trajetória, haja visto as alterações sofridas para "Uma equipe muito especial" e "Filadélfia"), ela não é mais fascinante do que aquela que se passa interiormente, quando o personagem - quase arrogante em sua pretensa superioridade ao mundo - se curva diante de forças maiores e reconhece sua insignificância em relação ao mundo. São em momentos assim - principalmente durante os diálogos de Nolan e um obviamente calado Wilson - que fazem de "Náufrago" mais do que simplesmente uma aventura dramática: é, principalmente, um show particular de um ator no auge de seu vigor técnico.

Porém, mesmo que Hanks domine o espetáculo do princípio ao fim, seria injusto não reconhecer o trabalho impecável de Robert Zemeckis, que teve a coragem de apostar em um filme com ritmo perceptivelmente mais lento do que a maioria das produções comerciais. Mesmo que mostre seu domínio técnico em sequências absolutamente perfeitas - como o acidente de avião - são nos momentos mais humanos que o diretor (acostumado a êxitos incontestes de bilheteria, como "Uma cilada para Roger Rabbit", "De volta para o futuro" e o próprio "Forrest Gump", que deu a ele e Hanks os prêmios da Academia) mostra que, mais do que pirotecnias visuais, ele também entende de contar histórias. Sem deixar que o ritmo de seu filme caia mesmo com apenas um personagem em cena, Zemeckis fez de uma aposta arriscada um sucesso extraordinário, com uma renda superior a 200 milhões de dólares somente no mercado doméstico (EUA e Canadá). Mereceu. "Náufrago" é um dos filmes memoráveis do final do século XX.

sexta-feira

SNATCH - PORCOS E DIAMANTES

SNATCH

- PORCOS E DIAMANTES (Snatch., 2000, Columbia Pictures Corporation,

104min) Direção e roteiro: Guy Ritchie. Fotografia: Tim Maurice-Jones.

Montagem: Jon Harris. Música: John Murphy. Figurino: Verity Hawkes.

Direção de arte/cenários: Hugo Luczyc-Whyhowski. Produção executiva:

Stephen Marks, Peter Morton, Angad Paul, Trudie Styler, Steve Tisch.

Produção: Matthew Vaughn. Elenco: Benicio Del Toro, Brad Pitt, Dennis

Farina, Jason Statham, Vinnie Jones, Rade Serbedzija, Alan Ford, Jason

Flemyng, Ewen Bremner, Stephen Graham. Estreia: 23/8/00

À primeira vista, "Snatch - porcos e diamantes", segundo filme do cineasta inglês Guy Ritchie, parece uma espécie de continuação de seu primeiro trabalho, o incensado "Jogos, trapaças e dois canos fumegantes": gângsteres trapalhões, edição acelerada, um roteiro recheado de diálogos sarcásticos e politicamente incorretos e uma variedade insana de subtramas que se atropelam quase ao ponto da incompreensibilidade. Mas não é apenas a inclusão de nomes consagrados internacionalmente como Brad Pitt e Benicio Del Toro no elenco - ao lado dos colaboradores habituais do diretor - que faz dele mais do que isso. Mais experiente e confiante do que em sua estreia, Ritchie manteve todas as qualidades que fizeram dele um dos cineastas mais festejados de sua época e expandiu-as em uma comédia policial quase histérica que mistura humor e violência na medida exata.

Difícil de resumir - assim como acontecia com "Jogos, trapaças" - a trama de "Snatch" é uma miscelânea de histórias paralelas que convergem para um único (a absurdamente climático) desfecho. Jason Statham - um dos atores preferidos de Ritchie, antes de tornar-se astro do cinema de ação - interpreta Turkish, um gângster barato que, ao lado do eterno comparsa Tommy, se envolve no mundo das lutas de boxe comandadas pelo perigoso Brick Top (Alan Ford), que não hesita em comprar resultados para enriquecer ilicitamente. Tentando convencer o cigano Mickey O'Neill (Brad Pitt) a juntar-se a eles em seus esquemas fraudulentos, Turkish acaba no caminho de um grupo de ladrões de diamantes, comandado pelo misterioso Franky "Quatro dedos" (Benicio Del Toro), que, de posse de uma pedra gigantesca de 84 quilates, tenta vendê-la ao ambicioso Primo Avi (Dennis Farina) - até que ela é roubada por um bando de larápios pés-de-chinelo a mando do mafioso russo Boris "The Blade" (Rade Serbedzija). Aos poucos, todos cruzarão uns com os outros, com consequências inesperadas e surreais.

Guy Ritchie - dono de um senso de humor particular e por vezes nos limites do bom-gosto - usa e abusa de recursos estilísticos para sublinhar o tom quase de história em quadrinhos de seu filme, o que ajuda a amenizar a crueldade de algumas sequências (ainda que todas as mortes da trama aconteçam fora de cena). Editado com uma velocidade que deixa o espectador tonto de tanta informação, "Snatch" faz rir graças principalmente ao excesso de acontecimentos bizarros que toma conta da narrativa desde suas primeiras cenas - com direito a um assalto durante uma explicação sobre a tradução da Bíblia, bem ao estilo Quentin Tarantino - e às referências de cultura contemporânea - até mesmo a então esposa do diretor, Madonna, é citada indiretamente, com uma canção tocando no rádio de um carro - mas é inegável que boa parte da graça do filme reside na escalação certeira de Brad Pitt como o cigano boxeador de dicção ininteligível Mickey One Punch.

Dotado de um timing cômico impecável, Pitt - que telefonou para Ritchie se oferecendo para trabalhar com ele depois de uma sessão de "Jogos, trapaças" - rouba cada cena em que aparece como o truculento e esperto lutador que se vinga da morte da mãe passando a perna nos "empresários" do mundo do boxe: deixando de lado qualquer traço de vaidade (apesar do corpo sarado), ele mostra mais uma vez que, por debaixo do galã cobiçado existe um ator disposto a arriscar-se por um bom papel. Suas cenas são, invariavelmente, as mais divertidas do filme, diluindo as cores um tanto quanto machistas e misóginas do roteiro (as mulheres, quando aparecem, não são exatamente em papéis de respeito, servindo apenas como apoio quase figurativo). Esperto e engraçado, "Snatch" é um belo segundo filme, mas que acabou esgotando o estilo de Ritchie, que nunca mais acertou - exceto em projetos de encomenda, como a versão de "Sherlock Holmes" estrelada por Robert Downey Jr. em 2009 e sua continuação. Mesmo assim, fica claro em seus dois primeiros trabalhos, sua energia, criatividade e segurança em contar uma história, por mais complexa que ela seja.

À primeira vista, "Snatch - porcos e diamantes", segundo filme do cineasta inglês Guy Ritchie, parece uma espécie de continuação de seu primeiro trabalho, o incensado "Jogos, trapaças e dois canos fumegantes": gângsteres trapalhões, edição acelerada, um roteiro recheado de diálogos sarcásticos e politicamente incorretos e uma variedade insana de subtramas que se atropelam quase ao ponto da incompreensibilidade. Mas não é apenas a inclusão de nomes consagrados internacionalmente como Brad Pitt e Benicio Del Toro no elenco - ao lado dos colaboradores habituais do diretor - que faz dele mais do que isso. Mais experiente e confiante do que em sua estreia, Ritchie manteve todas as qualidades que fizeram dele um dos cineastas mais festejados de sua época e expandiu-as em uma comédia policial quase histérica que mistura humor e violência na medida exata.

Difícil de resumir - assim como acontecia com "Jogos, trapaças" - a trama de "Snatch" é uma miscelânea de histórias paralelas que convergem para um único (a absurdamente climático) desfecho. Jason Statham - um dos atores preferidos de Ritchie, antes de tornar-se astro do cinema de ação - interpreta Turkish, um gângster barato que, ao lado do eterno comparsa Tommy, se envolve no mundo das lutas de boxe comandadas pelo perigoso Brick Top (Alan Ford), que não hesita em comprar resultados para enriquecer ilicitamente. Tentando convencer o cigano Mickey O'Neill (Brad Pitt) a juntar-se a eles em seus esquemas fraudulentos, Turkish acaba no caminho de um grupo de ladrões de diamantes, comandado pelo misterioso Franky "Quatro dedos" (Benicio Del Toro), que, de posse de uma pedra gigantesca de 84 quilates, tenta vendê-la ao ambicioso Primo Avi (Dennis Farina) - até que ela é roubada por um bando de larápios pés-de-chinelo a mando do mafioso russo Boris "The Blade" (Rade Serbedzija). Aos poucos, todos cruzarão uns com os outros, com consequências inesperadas e surreais.

Guy Ritchie - dono de um senso de humor particular e por vezes nos limites do bom-gosto - usa e abusa de recursos estilísticos para sublinhar o tom quase de história em quadrinhos de seu filme, o que ajuda a amenizar a crueldade de algumas sequências (ainda que todas as mortes da trama aconteçam fora de cena). Editado com uma velocidade que deixa o espectador tonto de tanta informação, "Snatch" faz rir graças principalmente ao excesso de acontecimentos bizarros que toma conta da narrativa desde suas primeiras cenas - com direito a um assalto durante uma explicação sobre a tradução da Bíblia, bem ao estilo Quentin Tarantino - e às referências de cultura contemporânea - até mesmo a então esposa do diretor, Madonna, é citada indiretamente, com uma canção tocando no rádio de um carro - mas é inegável que boa parte da graça do filme reside na escalação certeira de Brad Pitt como o cigano boxeador de dicção ininteligível Mickey One Punch.

Dotado de um timing cômico impecável, Pitt - que telefonou para Ritchie se oferecendo para trabalhar com ele depois de uma sessão de "Jogos, trapaças" - rouba cada cena em que aparece como o truculento e esperto lutador que se vinga da morte da mãe passando a perna nos "empresários" do mundo do boxe: deixando de lado qualquer traço de vaidade (apesar do corpo sarado), ele mostra mais uma vez que, por debaixo do galã cobiçado existe um ator disposto a arriscar-se por um bom papel. Suas cenas são, invariavelmente, as mais divertidas do filme, diluindo as cores um tanto quanto machistas e misóginas do roteiro (as mulheres, quando aparecem, não são exatamente em papéis de respeito, servindo apenas como apoio quase figurativo). Esperto e engraçado, "Snatch" é um belo segundo filme, mas que acabou esgotando o estilo de Ritchie, que nunca mais acertou - exceto em projetos de encomenda, como a versão de "Sherlock Holmes" estrelada por Robert Downey Jr. em 2009 e sua continuação. Mesmo assim, fica claro em seus dois primeiros trabalhos, sua energia, criatividade e segurança em contar uma história, por mais complexa que ela seja.

quinta-feira

SHAFT

SHAFT

(Shaft, 2000, Paramount Pictures, 99min) Direção: John Singleton.

Roteiro: Richard Price, John Singleton, Shane Salerno, estória de John

Singleton, Shane Salerno, romance de Ernest Tidyman. Fotografia: Donald

E. Thorin. Montagem: John Bloom, Antonia Van Drimmelen. Música: David

Arnold. Figurino: Ruth Carter. Direção de arte/cenários: Patrizia Von

Brandenstein/George DeTitta Jr.. Produção executiva: Paul Hall, Steve

Nicolaides, Adam Schroeder. Produção: Mark Roybal, Scott Rudin, John

Singleton. Elenco: Samuel L. Jackson, Vanessa Williams, Christian Bale,

Jeffrey Wright, Toni Colette, Busta Rhymes, Dan Hedaya, Richard

Roundtree, Philip Bosco. Estreia: 16/6/00

Em 1971, um filme chamado "Shaft" tornou-se o símbolo de um dos subgêneros mais populares do cinema policial norte-americano, a blackexploititon - filmes com atores negros, com temática relativa à comunidade negra e recheados de uma quantidade de sexo e violência quase impensáveis às produções comerciais dos grandes estúdios de Hollywood. Tendo como protagonista um detetive da polícia de Nova York mulherengo, malandro e pouco dado a melindres politicamente corretos interpretado por Richard Roundtree, "Shaft" fez sucesso de bilheteria, rendeu continuações, ganhou um Oscar (melhor canção) e influenciou cineastas do porte de Quentin Tarantino e John Singleton. Quase três décadas depois, como recompensa à sua importância para o gênero em particular e para o cinema em geral, o detetive voltou às telas, sob a direção de Singleton (primeiro afro-americano a concorrer ao Oscar de diretor, por "Os donos da rua", de 1991) e envernizado por um orçamento generoso da Paramount Pictures. Com algumas alterações que o descaracterizam como remake - o protagonista é sobrinho do personagem original, por exemplo - o "Shaft" do final do século é um policial energético, realista e violento que se apropria de todas as características do gênero e as regurgita de forma moderna e empolgante - principalmente por contar com o excepcional Samuel L. Jackson no papel central.

Jackson, um dos maiores atores negros de Hollywood, está à vontade na pele de John Shaft, o policial incorruptível e sedutor que desperta tanto admiração quanto inveja em seus colegas do departamento nova-iorquino, acostumados com casos de corrupção, racismo e impunidade. Todos esses elementos surgem de uma única vez quando Walter Wade Jr. (Christian Bale), filho de um dos mais importantes empresários da cidade, é acusado de matar um jovem negro diante de um restaurante. Liberado depois de pagar fiança, o rapaz foge antes do julgamento, para desespero da família da vitima. Dois anos depois, ao retornar de seu autoexílio, Wade é novamente preso e, para evitar uma condenação, resolve eliminar a única testemunha de seu crime, a garçonete Diane Palmieri (Toni Colette): paga para desaparecer, ela está sendo procurada incansavelmente por Shaft, e não sabe que está na mira também do perigoso traficante Peoples Hernandez (Jeffrey Wright), contratado pelo jovem milionário para matá-la.

Levando-se em consideração a quantidade de problemas em seus bastidores, é um milagre que "Shaft" tenha chegado às telas com tamanha consistência e qualidade. Tudo começou quando a Paramount praticamente exigiu a escalação de Samuel L. Jackson no papel central, contra o desejo original do diretor John Singleton de ter no elenco Don Cheadle e Wesley Snipes (uma escalação, aliás, extremamente acertada, uma vez que Jackson encaixou-se à perfeição no estilo do protagonista). Depois, desavenças constantes entre protagonista e diretor contra o roteiro, considerado sexista e preconceituoso em excesso - e que acabou tendo várias cenas cortadas e/ou modificadas de acordo com as orientações. Para finalizar, exibições-teste mostraram que o público se interessava mais pela história do traficante vivido por Jeffrey Wright do que pela trama do milionário racista interpretado por Christian Bale (que quase recusou o papel por ter acabado de sair dos sets de "Psicopata americano"), o que acabou diminuindo a participação do futuro Batman em cena. Tal acúmulo de situações adversas, somadas à bilheteria decepcionante, não permitiu que as aventuras de Shaft se estendessem nas continuações planejadas, mas é impressionante como, mesmo assim, é um raro prazer acompanhar o tom de malandragem das ruas impresso a cada fotograma.

Ao som da trilha sonora impecável - que usa a canção-título do filme original - e nas mãos de um elenco que dá veracidade e energia a uma trama que não poupa o espectador de sequências dirigidas com garra e realismo, "Shaft" é um filme que tem o soul nas veias e no DNA. Um policial que honra as bases do gênero e do cinema negro americano.

Em 1971, um filme chamado "Shaft" tornou-se o símbolo de um dos subgêneros mais populares do cinema policial norte-americano, a blackexploititon - filmes com atores negros, com temática relativa à comunidade negra e recheados de uma quantidade de sexo e violência quase impensáveis às produções comerciais dos grandes estúdios de Hollywood. Tendo como protagonista um detetive da polícia de Nova York mulherengo, malandro e pouco dado a melindres politicamente corretos interpretado por Richard Roundtree, "Shaft" fez sucesso de bilheteria, rendeu continuações, ganhou um Oscar (melhor canção) e influenciou cineastas do porte de Quentin Tarantino e John Singleton. Quase três décadas depois, como recompensa à sua importância para o gênero em particular e para o cinema em geral, o detetive voltou às telas, sob a direção de Singleton (primeiro afro-americano a concorrer ao Oscar de diretor, por "Os donos da rua", de 1991) e envernizado por um orçamento generoso da Paramount Pictures. Com algumas alterações que o descaracterizam como remake - o protagonista é sobrinho do personagem original, por exemplo - o "Shaft" do final do século é um policial energético, realista e violento que se apropria de todas as características do gênero e as regurgita de forma moderna e empolgante - principalmente por contar com o excepcional Samuel L. Jackson no papel central.

Jackson, um dos maiores atores negros de Hollywood, está à vontade na pele de John Shaft, o policial incorruptível e sedutor que desperta tanto admiração quanto inveja em seus colegas do departamento nova-iorquino, acostumados com casos de corrupção, racismo e impunidade. Todos esses elementos surgem de uma única vez quando Walter Wade Jr. (Christian Bale), filho de um dos mais importantes empresários da cidade, é acusado de matar um jovem negro diante de um restaurante. Liberado depois de pagar fiança, o rapaz foge antes do julgamento, para desespero da família da vitima. Dois anos depois, ao retornar de seu autoexílio, Wade é novamente preso e, para evitar uma condenação, resolve eliminar a única testemunha de seu crime, a garçonete Diane Palmieri (Toni Colette): paga para desaparecer, ela está sendo procurada incansavelmente por Shaft, e não sabe que está na mira também do perigoso traficante Peoples Hernandez (Jeffrey Wright), contratado pelo jovem milionário para matá-la.

Levando-se em consideração a quantidade de problemas em seus bastidores, é um milagre que "Shaft" tenha chegado às telas com tamanha consistência e qualidade. Tudo começou quando a Paramount praticamente exigiu a escalação de Samuel L. Jackson no papel central, contra o desejo original do diretor John Singleton de ter no elenco Don Cheadle e Wesley Snipes (uma escalação, aliás, extremamente acertada, uma vez que Jackson encaixou-se à perfeição no estilo do protagonista). Depois, desavenças constantes entre protagonista e diretor contra o roteiro, considerado sexista e preconceituoso em excesso - e que acabou tendo várias cenas cortadas e/ou modificadas de acordo com as orientações. Para finalizar, exibições-teste mostraram que o público se interessava mais pela história do traficante vivido por Jeffrey Wright do que pela trama do milionário racista interpretado por Christian Bale (que quase recusou o papel por ter acabado de sair dos sets de "Psicopata americano"), o que acabou diminuindo a participação do futuro Batman em cena. Tal acúmulo de situações adversas, somadas à bilheteria decepcionante, não permitiu que as aventuras de Shaft se estendessem nas continuações planejadas, mas é impressionante como, mesmo assim, é um raro prazer acompanhar o tom de malandragem das ruas impresso a cada fotograma.

Ao som da trilha sonora impecável - que usa a canção-título do filme original - e nas mãos de um elenco que dá veracidade e energia a uma trama que não poupa o espectador de sequências dirigidas com garra e realismo, "Shaft" é um filme que tem o soul nas veias e no DNA. Um policial que honra as bases do gênero e do cinema negro americano.

terça-feira

A CELA

A

CELA (The cell, 2000, New Line Cinema, 107min) Direção: Tarsem Singh.

Roteiro: Mark Protosevich. Fotografia: Paul Laufer. Montagem: Robert

Duffy, Paul Rubell. Música: Howard Shore. Figurino: Eiko Ishioka, April

Napier. Direção de arte/cenários: Tom Foden/Tessa Posnansky. Produção

executiva: Donna Langley, Carolyn Manetti. Produção: Julio Caro, Eric

McLeod. Elenco: Jennifer Lopez, Vince Vaughn, Vincent D'Onofrio, Dylan

Baker, Marianne Jean-Baptiste, Gerry Becker, Patrick Bauchau, Musetta

Vander. Estreia: 17/8/00

Indicado ao Oscar de Maquiagem

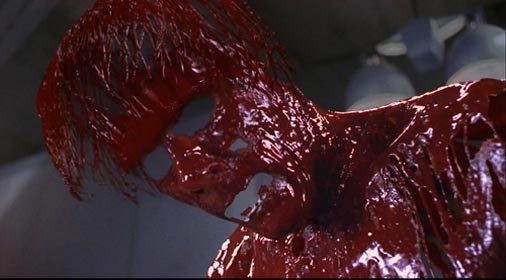

Como seria a visão da mente de um psicopata através dos olhos de um diretor de videoclipes que tem como seu trabalho mais conhecido o bizarro e genial "Losing my religion", da banda R.E.M.? A resposta é o filme "A cela", ficção de suspense estrelada por Jennifer Lopez, que a despeito de por vezes descuidar-se do roteiro para concentrar-se em seu visual deslumbrante, é um exemplar dos mais interessantes do gênero a surgir no normalmente engessado mercado hollywoodiano. Angustiante, tenso e fascinante, o filme do indiano Tarsem Singh é uma viagem sensorial que explora a beleza de Lopez em contraste com os cenários surreais e o figurino criativo da premiada Eiko Ishioka (de "Drácula de Bram Stoker"), que refletem o tortuoso raciocínio de uma personalidade doentia. Indicado ao Oscar de maquiagem - merecia também nas categorias de direção de arte e figurino - o filme também é uma mostra da coragem de Lopez em investir em produções que não a explorassem unicamente como símbolo sexual.

Não exatamente uma Meryl Streep, Jennifer Lopez é uma atriz decente e esforçada - além de saber escolher com quem trabalha, haja visto que em seus anos iniciais em Hollywood ela foi dirigida por nomes consagrados como Francis Ford Coppola ("Jack"), Steven Soderbergh ("Irresisível paixão") e Oliver Stone ("Reviravolta"). Revelada pela indicação ao Golden Globe por seu desempenho em "Selena" (a história real da cantora de origem latina que foi assassinada pela presidente do seu fã-clube quando estava começando a fazer sucesso), JLo, também uma cantora pop bem-sucedida, nem precisa se esforçar muito no papel principal de "A cela": como a psicoterapeuta Catherine Deane, adepta de um novo tipo de tratamento que consiste em adentrar a mente dos pacientes para tentar livrá-los de seus traumas, ela acaba se tornando coadjuvante de um filme cujo visual acachapante é a maior virtude. Ainda assim, seu carisma e beleza tornam impossível que ela passe despercebida em meio às acrobacias visuais promovidas pelo diretor.

A psicoterapeuta interpretada por Lopez já começa o filme sofrendo um baque na carreira, quando os pais de um menino em coma de que ela vem cuidando há algum tempo resolvem tentar um tratamento mais ortodoxo. Não é pra menos: com a assistência dos doutores Henry West (Dylan Baker) e Miriam Kent (Marianne Jean-Baptiste), ela vem desenvolvendo uma terapia bastante controversa, onde penetra no subconsciente dos pacientes através de um sistema computadorizado que dá acesso aos mais obscuros cantos da mente. Frustrada com a interrupção do tratamento do garoto, ela é procurada por um grupo de agentes do FBI que lhe pedem ajuda em um caso atípico e assustador: responsável pela morte de várias mulheres, o serial killer Carl Stargher (Vincent D'Onofrio) está nas mãos da polícia, mas, por um golpe do destino, é incapaz de apontar a localização de sua última vítima, já que entrou em um coma irreversível no momento de sua captura. Ainda viva segundo os cálculos da polícia, Julia Dickson (Tara Subkof) ainda pode sobreviver, mas para isso é preciso que seu paradeiro seja descoberto o quanto antes. Sendo assim, Catherine aceita o desafio de entrar no mundo do psicopata Stargher - e o que encontra lá é mais do que sinistro: é um pesadelo em tempo integral.

Prejudicado pela presença sempre anódina e aparvalhada de Vince Vaughn - na pele do detetive Peter Novak - "A cela" brilha sempre que apresenta ao espectador a visão toda particular de Tarsem Singh do apavorante mundo de seu psicopata. Em cores fortes e vibrantes que o aproximam perigosamente do kitsch mas ao mesmo tempo seduzem o espectador de forma quase hipnótica, os cenários criados por Tom Folden e Tessa Posnansky são dos mais extraordinários de seu tempo, mesclando uma atmosfera de sonho intenso com um clima claustrofóbico de deixar qualquer um desconfortável na poltrona. Uma pena, porém, que o roteiro não siga o mesmo tom criativo, apelando para todos os clichês psicanalíticos possíveis e imagináveis para explicar o comportamento violento do vilão - aliás, interpretado com gosto pelo excêntrico Vincent D'Onofrio. Esse senão é o que fragiliza o resultado final, impedindo que o primeiro longa-metragem de Tarsem se torne a pequena obra-prima que poderia ser. Ainda assim, é um filme que merece ser conhecido e aplaudido por suas inúmeras qualidades.

Indicado ao Oscar de Maquiagem

Como seria a visão da mente de um psicopata através dos olhos de um diretor de videoclipes que tem como seu trabalho mais conhecido o bizarro e genial "Losing my religion", da banda R.E.M.? A resposta é o filme "A cela", ficção de suspense estrelada por Jennifer Lopez, que a despeito de por vezes descuidar-se do roteiro para concentrar-se em seu visual deslumbrante, é um exemplar dos mais interessantes do gênero a surgir no normalmente engessado mercado hollywoodiano. Angustiante, tenso e fascinante, o filme do indiano Tarsem Singh é uma viagem sensorial que explora a beleza de Lopez em contraste com os cenários surreais e o figurino criativo da premiada Eiko Ishioka (de "Drácula de Bram Stoker"), que refletem o tortuoso raciocínio de uma personalidade doentia. Indicado ao Oscar de maquiagem - merecia também nas categorias de direção de arte e figurino - o filme também é uma mostra da coragem de Lopez em investir em produções que não a explorassem unicamente como símbolo sexual.

Não exatamente uma Meryl Streep, Jennifer Lopez é uma atriz decente e esforçada - além de saber escolher com quem trabalha, haja visto que em seus anos iniciais em Hollywood ela foi dirigida por nomes consagrados como Francis Ford Coppola ("Jack"), Steven Soderbergh ("Irresisível paixão") e Oliver Stone ("Reviravolta"). Revelada pela indicação ao Golden Globe por seu desempenho em "Selena" (a história real da cantora de origem latina que foi assassinada pela presidente do seu fã-clube quando estava começando a fazer sucesso), JLo, também uma cantora pop bem-sucedida, nem precisa se esforçar muito no papel principal de "A cela": como a psicoterapeuta Catherine Deane, adepta de um novo tipo de tratamento que consiste em adentrar a mente dos pacientes para tentar livrá-los de seus traumas, ela acaba se tornando coadjuvante de um filme cujo visual acachapante é a maior virtude. Ainda assim, seu carisma e beleza tornam impossível que ela passe despercebida em meio às acrobacias visuais promovidas pelo diretor.

A psicoterapeuta interpretada por Lopez já começa o filme sofrendo um baque na carreira, quando os pais de um menino em coma de que ela vem cuidando há algum tempo resolvem tentar um tratamento mais ortodoxo. Não é pra menos: com a assistência dos doutores Henry West (Dylan Baker) e Miriam Kent (Marianne Jean-Baptiste), ela vem desenvolvendo uma terapia bastante controversa, onde penetra no subconsciente dos pacientes através de um sistema computadorizado que dá acesso aos mais obscuros cantos da mente. Frustrada com a interrupção do tratamento do garoto, ela é procurada por um grupo de agentes do FBI que lhe pedem ajuda em um caso atípico e assustador: responsável pela morte de várias mulheres, o serial killer Carl Stargher (Vincent D'Onofrio) está nas mãos da polícia, mas, por um golpe do destino, é incapaz de apontar a localização de sua última vítima, já que entrou em um coma irreversível no momento de sua captura. Ainda viva segundo os cálculos da polícia, Julia Dickson (Tara Subkof) ainda pode sobreviver, mas para isso é preciso que seu paradeiro seja descoberto o quanto antes. Sendo assim, Catherine aceita o desafio de entrar no mundo do psicopata Stargher - e o que encontra lá é mais do que sinistro: é um pesadelo em tempo integral.

Prejudicado pela presença sempre anódina e aparvalhada de Vince Vaughn - na pele do detetive Peter Novak - "A cela" brilha sempre que apresenta ao espectador a visão toda particular de Tarsem Singh do apavorante mundo de seu psicopata. Em cores fortes e vibrantes que o aproximam perigosamente do kitsch mas ao mesmo tempo seduzem o espectador de forma quase hipnótica, os cenários criados por Tom Folden e Tessa Posnansky são dos mais extraordinários de seu tempo, mesclando uma atmosfera de sonho intenso com um clima claustrofóbico de deixar qualquer um desconfortável na poltrona. Uma pena, porém, que o roteiro não siga o mesmo tom criativo, apelando para todos os clichês psicanalíticos possíveis e imagináveis para explicar o comportamento violento do vilão - aliás, interpretado com gosto pelo excêntrico Vincent D'Onofrio. Esse senão é o que fragiliza o resultado final, impedindo que o primeiro longa-metragem de Tarsem se torne a pequena obra-prima que poderia ser. Ainda assim, é um filme que merece ser conhecido e aplaudido por suas inúmeras qualidades.

segunda-feira

O HOMEM SEM SOMBRA

O

HOMEM SEM SOMBRA (Hollow man, 2000, Columbia Pictures, 112min )

Direção: Paul Verhoeven. Roteiro: Andrew W. Marlowe, estória de Gary

Scott Thompson, Andrew W. Marlowe. Fotografia: Jost Vacano. Montagem:

Mark Goldblatt. Música: Jerry Goldsmith. Figurino: Ellen Mirojnick.

Direção de arte/cenários: Allan Cameron/John M. Dwyer. Produção

executiva: Marion Rosenberg. Produção: Alan Marshall, Douglas Wick.

Elenco: Kevin Bacon, Elisabeth Shue, Josh Brolin, Kim Dickens, Greg

Gunberg, Joey Slotnick, Mary Randle, William Devane. Estreia: 02/8/00

Indicado ao Oscar de Efeitos Visuais

A fascinação do homem - e do cinema - por histórias de cientistas malucos e as consequências desastrosas de suas ambições encontrou na revolução dos efeitos visuais criados a partir de computação gráfica uma aliada das mais generosas. Graças a tais efeitos milagrosos, histórias já contadas diversas vezes ganharam um molho especial, oferecendo a cineastas a chance de chocar a plateia com uma profusão de sangue, explosões e vísceras antes apenas imaginada. Quem muito se beneficiou com tal elevação no nível dos efeitos especiais foi o cineasta holandês Paul Verhoeven, tornado um diretor respeitado em Hollywood graças a "Robocop" (87) e "O vingador do futuro" (90), tramas de ficção científica largamente amparadas na tecnologia - não por acaso, ambos os filmes mereceram refilmagens recentes, onde puderam explorar ainda mais sua tendência à modernidade computadorizada. Saindo de dois fracassos monumentais - o patético e massacrado "Showgirls" e

"Tropas estelares", uma divertida brincadeira com os clichês do gênero que custou uma fortuna e não rendeu quase nada no mercado americano- o diretor se provou a escolha mais acertada para conduzir uma versão aditivada da velha história do cientista que se torna invisível para provar suas teorias: "O homem sem sombra", produzido pela Columbia Pictures a um custo estimado de 95 milhões de dólares, chegou aos cinemas americanos repleto de sangue, violência e sexo - ingredientes essenciais à sua filmografia anterior.

Apesar da trama não acrescentar muito mais à velha história do homem invisível - além dos elementos já citados - "O homem sem sombra" é um entretenimento de primeira qualidade, utilizando a seu favor todas as vantagens de um orçamento milionário e das possibilidades dos efeitos digitais que, apesar dos nomes famosos no elenco, são a verdadeira estrela da festa a ponto de terem sido indicados ao Oscar da categoria (perderam para "Gladiador", uma vitória injusta mas compreensível haja visto o sucesso de bilheteria do filme de Ridley Scott). Sutis em determinados momentos e explicitamente brilhantes em outros, os efeitos são o ápice do filme, dando base a um roteiro que não tem medo de mostrar frequentemente sua alma trash e adolescente. Pouco dado a sutilezas visuais, Verhoeven deita e rola, mostrando sem pudor algum transformações físicas assustadoras e dando a Kevin Bacon a chance de criar um dos vilões mais sensacionais do gênero, o brilhante e desequilibrado Sebastian Caine.

Lìder de um grupo de cientistas que, com o apoio do Pentágono, tenta descobrir a fórmula da invisibilidade, Caine resolve testar em si mesmo o passo final da experiência: um líquido que reverte o processo. As coisas não saem exatamente como o esperado e ele acaba permanecendo invisível por mais tempo do que deveria. Enquanto fica escondido no laboratório, à espera de uma solução para seu problema, ele acaba descobrindo as vantagens de sua situação, o que inclui abusar de sua colega Sarah (Kim Dickens) e estuprar uma vizinha por quem sente atração há tempos. Conforme o tempo vai passando e as coisas continuam na mesma, Caine passa a demonstrar um desequilíbrio cada vez maior, que explode de vez quando ele descobre que sua ex-namorada, Linda McKay (Elisabeth Shue, primeiro nome dos créditos, consequência de sua indicação ao Oscar por "Despedida em Las Vegas") está apaixonada por outro cientista do grupo, Matthew Kesington (Josh Brolin): violento e imprevisível, ele passa a perseguir os amantes.

Mesmo que apele para uma sucessão de clichês em seu terço final - quando Caine se transforma em uma espécie de Jason, assassino e incapturável - "O homem sem sombra" é uma das melhores ficções científicas dos anos 90, com sua mistura exata entre uma boa história, paranoia, bons atores e efeitos visuais de primeira linha. Construído com precisão cirúrgica com o objetivo de ganhar o espectador com violência e ação, o filme não chegou a ser um enorme êxito comercial, mas oferece à plateia muito mais do que a média do gênero. Verhoeven sabe o que faz.

Indicado ao Oscar de Efeitos Visuais

A fascinação do homem - e do cinema - por histórias de cientistas malucos e as consequências desastrosas de suas ambições encontrou na revolução dos efeitos visuais criados a partir de computação gráfica uma aliada das mais generosas. Graças a tais efeitos milagrosos, histórias já contadas diversas vezes ganharam um molho especial, oferecendo a cineastas a chance de chocar a plateia com uma profusão de sangue, explosões e vísceras antes apenas imaginada. Quem muito se beneficiou com tal elevação no nível dos efeitos especiais foi o cineasta holandês Paul Verhoeven, tornado um diretor respeitado em Hollywood graças a "Robocop" (87) e "O vingador do futuro" (90), tramas de ficção científica largamente amparadas na tecnologia - não por acaso, ambos os filmes mereceram refilmagens recentes, onde puderam explorar ainda mais sua tendência à modernidade computadorizada. Saindo de dois fracassos monumentais - o patético e massacrado "Showgirls" e

"Tropas estelares", uma divertida brincadeira com os clichês do gênero que custou uma fortuna e não rendeu quase nada no mercado americano- o diretor se provou a escolha mais acertada para conduzir uma versão aditivada da velha história do cientista que se torna invisível para provar suas teorias: "O homem sem sombra", produzido pela Columbia Pictures a um custo estimado de 95 milhões de dólares, chegou aos cinemas americanos repleto de sangue, violência e sexo - ingredientes essenciais à sua filmografia anterior.

Apesar da trama não acrescentar muito mais à velha história do homem invisível - além dos elementos já citados - "O homem sem sombra" é um entretenimento de primeira qualidade, utilizando a seu favor todas as vantagens de um orçamento milionário e das possibilidades dos efeitos digitais que, apesar dos nomes famosos no elenco, são a verdadeira estrela da festa a ponto de terem sido indicados ao Oscar da categoria (perderam para "Gladiador", uma vitória injusta mas compreensível haja visto o sucesso de bilheteria do filme de Ridley Scott). Sutis em determinados momentos e explicitamente brilhantes em outros, os efeitos são o ápice do filme, dando base a um roteiro que não tem medo de mostrar frequentemente sua alma trash e adolescente. Pouco dado a sutilezas visuais, Verhoeven deita e rola, mostrando sem pudor algum transformações físicas assustadoras e dando a Kevin Bacon a chance de criar um dos vilões mais sensacionais do gênero, o brilhante e desequilibrado Sebastian Caine.

Lìder de um grupo de cientistas que, com o apoio do Pentágono, tenta descobrir a fórmula da invisibilidade, Caine resolve testar em si mesmo o passo final da experiência: um líquido que reverte o processo. As coisas não saem exatamente como o esperado e ele acaba permanecendo invisível por mais tempo do que deveria. Enquanto fica escondido no laboratório, à espera de uma solução para seu problema, ele acaba descobrindo as vantagens de sua situação, o que inclui abusar de sua colega Sarah (Kim Dickens) e estuprar uma vizinha por quem sente atração há tempos. Conforme o tempo vai passando e as coisas continuam na mesma, Caine passa a demonstrar um desequilíbrio cada vez maior, que explode de vez quando ele descobre que sua ex-namorada, Linda McKay (Elisabeth Shue, primeiro nome dos créditos, consequência de sua indicação ao Oscar por "Despedida em Las Vegas") está apaixonada por outro cientista do grupo, Matthew Kesington (Josh Brolin): violento e imprevisível, ele passa a perseguir os amantes.

Mesmo que apele para uma sucessão de clichês em seu terço final - quando Caine se transforma em uma espécie de Jason, assassino e incapturável - "O homem sem sombra" é uma das melhores ficções científicas dos anos 90, com sua mistura exata entre uma boa história, paranoia, bons atores e efeitos visuais de primeira linha. Construído com precisão cirúrgica com o objetivo de ganhar o espectador com violência e ação, o filme não chegou a ser um enorme êxito comercial, mas oferece à plateia muito mais do que a média do gênero. Verhoeven sabe o que faz.

sábado

A SOMBRA DO VAMPIRO

A

SOMBRA DO VAMPIRO (Shadow of the vampire, 2000, Saturn Films/BBC Films,

Long Shot Films, 92min) Direção: E. Elias Merhige. Roteiro: Steven

Katz. Fotografia: Lou Bogue. Montagem: Chris Wyatt. Música: Dan Jones.

Figurino: Caroline De Vivaise. Direção de arte/cenários: Assheton

Gordon. Produção executiva: Paul Brooks, Alan Howden. Produção: Nicolas

Cage, Jeff Levine. Elenco: John Malkovich, Willem Dafoe, Catherine

McCormack, Udo Kier, Cary Elwes. Estreia: 13/5/00 (Festival de Cannes)