A GAROTA NO TREM (The girl on the train, 2016, DreamWorks, 112min) Direção: Tate Taylor. Roteiro: Erin Cressida Wilson, romance de Paula Hawkins. Fotografia: Charlotte Bruus Christensen. Montagem: Andrew Buckland, Michael McCusker. Música: Danny Elfman. Figurino: Michelle Matland, Ann Roth. Direção de arte/cenários: Kevin Thompson/Susan Bode Tyson. Produção executiva: Celia Costas. Produção: Jared LeBoff, Marc Plattt. Elenco: Emily Blunt, Justin Theroux, Haley Bennett, Rebecca Ferguson, Luke Evans, Lisa Kudrow, Édgar Ramirez, Laura Prepon, Allison Janney. Estreia: 20/9/16

Sucesso absoluto de vendas, com mais de 3 milhões de cópias vendidas somente nos EUA até julho de 2015, o romance "A garota no trem" não demorou para chamar a atenção da sempre carente de criatividade Hollywood. Não era para menos: além da popularidade do livro (que fatalmente levaria seus leitores às salas de cinema), a trama criada pela escritora inglesa Paula Hawkins servia perfeitamente a uma adaptação cinematográfica, com suas personagens complexas e surpreendentes e um final inesperado e imprevisível bem ao gosto do público médio. O resultado nas bilheterias não desanimou o estúdio responsável pelo projeto - a DreamWorks - e mais de 170 milhões de dólares foram arrecadados pelo mundo, um resultado bastante satisfatório quando se trata de um filme adulto, sem efeitos visuais elaborados ou grandes nomes no cartaz. Estrelado por uma fabulosa Emily Blunt - indicada ao BAFTA (o Oscar britânico) e ao prêmio do Sindicato de Atores - e dirigido com segurança por Tate Taylor (cujo "Histórias cruzadas" foi indicado ao Oscar de melhor filme em 2012), "A garota no trem" é uma adaptação fiel e inteligente, que explora as maiores qualidades de sua origem literária enquanto brinca com todas as possibilidades do cinema de gênero, prendendo a atenção até seus minutos finais sem deixar de lado o cuidado com as nuances dramáticas de seus personagens - todos repletos de mistérios, segredos e mentiras que vão se revelando aos poucos diante dos olhos do espectador.

Mantendo no filme a estrutura do livro, composta por três diferentes pontos-de-vista e com idas e vindas no tempo para confundir o público com pistas que podem ou não levar à solução de um possível crime, "A garota no trem" envolve já desde as primeiras cenas, que mostram o desequilíbrio físico e mental de sua protagonista, Rachel Watson (Emily Blunt, caprichando na interpretação sem cair no exagero): abandonada pelo namorado, Tom (Justin Theroux), e sendo obrigada a ver sua felicidade com a nova mulher, Anna (Rebecca Ferguson) e seu bebê - que moram na casa que compraram juntos - a jovem passa os dias dedicada a dois atos pouco saudáveis. Primeiro, está cada vez mais entregue à bebida, entornando doses violentas de vodca que a fazem inclusive ter lapsos de memória. Em segundo, ela passa diariamente diante da casa de Tom - e é essa rotina aparentemente banal que irá mudar completamente o rumo de seus dias. Na casa ao lado da de Tom, mora um casal apaixonado e atraente, que representam para Rachel a vida que ela gostaria de ter. Obcecada pela jovem bela e loura, Rachel fica chocada quando, um dia, a vê aos beijos com outro homem - e logo em seguida fica sabendo que ela desapareceu misteriosamente. O bizarro sentimento de traição - afinal, como ela poderia ter estragado a vida tão perfeita que tinha apenas por um caso qualquer? - logo dá lugar à sensação de que, na noite do desaparecimento de Megan Hipwell (Haley Bennett), alguma coisa aconteceu também com ela. Só o que ela recorda é de ter tentando falar com a desaparecida - e de ter acordado na manhã seguinte machucada e sem lembranças completas. Com medo de ela mesma ter feito algo errado, Rachel inicia uma busca desesperada por seus momentos no dia do crime - e se envolve tanto com o marido de Megan, Scott (Luke Evans), quanto com seu psiquiatra, Kamal Abdic (Édgar Ramirez), com a intenção de encontrar a verdade.

Exatamente como no livro, "A garota no trem" dá voz às três mulheres que são a engrenagem da narrativa. Como um quebra-cabeças angustiante e tenso, Rachel, Megan e Anna fornecem peças que se completam e/ou contradizem, de acordo com o desenrolar da engenhosa trama de Hawkins, que mistura com destreza temas delicados como abuso doméstico, alcoolismo, obsessão e traumas emocionais em um atraente pacote visual - cortesia da bela fotografia que se utiliza de sombras e luzes difusas para recriar em imagens o opressivo universo de Rachel, em que a verdade e a imaginação se sobrepõem sem ordem e métrica. A edição ágil e urgente também colabora para a sensação de perigo constante que envolve os personagens, em um trabalho instigante que desorienta a plateia até o terço final, quando finalmente tudo se encaixa e a verdade vem à tona - não com a mesma força do livro, mas ainda assim potente o bastante para não decepcionar a quem ficou quase duas horas tentando descobrir se Rachel realmente matou a mulher que admirava (ou isso foi ato de algum dos homens que a rondam no presente e no passado). Um conjunto bem azeitado entre direção, roteiro, técnica e principalmente elenco - que, a princípio, seria bastante diferente do que chegou às telas.

Emily Blunt sempre foi a primeira escolha de Taylor - apesar de ter sido em Michelle Williams que a autora do livro pensava quando criou a personagem. O mesmo não pode ser dito do restante do elenco, todos importantíssimos para dar vida ao roteiro de Erin Cressida Wilson mas cujos atores participaram de uma intensa dança das cadeiras. Primeiro foi Chris Evans quem abandonou o projeto, culpa de sua participação no filme "Um laço de amor", e foi substituído por Justin Theroux, mais conhecido como o marido de Jennifer Aniston. Em seguida foi a vez de Jared Leto, que faria o papel de Scott, marido da mulher desaparecida e que, assim como Chris, teve problemas de agenda e abdicou do papel - deixando-o para Luke Evans, conhecido dos fãs de filmes de ação por seu trabalho nos capítulos 6 e 7 da série "Velozes e furiosos" e nos dois últimos filmes da trilogia "O Hobbit". Por fim, a atriz que viveria um dos mais cruciais da trama (o da complexa e misteriosa Megan Hipwell) acabou sendo a jovem Haley Bennett, revelada ao público como uma Britney Spears genérica na comédia "Letra e música" (2007) e que estava saindo das filmagens do remake de "Sete homens e um destino". Ficando com o papel que teve Margot Robbie e Kate Mara como possíveis donas, Bennett demonstra um talento insuspeito, oferecendo à sua personagem uma gama de emoções capaz de apavorar gente muito mais experiente. Quase uma antítese de Rachel Watson, sua Megan Hipwell vai sendo desvendada gradualmente à plateia - e no final ela acaba sendo a grande surpresa de um filme que, contrariando a lógica dos grandes estúdios, tem como protagonistas três mulheres comuns, dotadas apenas de sua força inerente e sua coragem. Nada mal para um filme-pipoca!

Filmes, filmes e mais filmes. De todos os gêneros, países, épocas e níveis de qualidade.

sexta-feira

quinta-feira

FLORENCE: QUEM É ESSA MULHER?

FLORENCE: QUEM É ESSA MULHER? (Florence Foster Jenkins, 2016, Qwerthy Films/Pathé Pictures International/BBC Films, 111min) Direção: Stephen Frears. Roteiro: Nicholas Martin. Fotografia: Danny Cohen. Montagem: Valerio Bonelli. Música: Alexandre Desplat. Figurino: Consolata Boyle. Direção de arte/cenários: Alan MacDonald/Caroline Smith. Produção executiva: Christine Langan, Cameron McCracken, Malcolm Ritchie. Produção: Michael Kuhn, Tracey Seaward. Elenco: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, Nina Arianda, Stanley Townsend. Estreia: 23/4/16 (Festival de Belfast)

2 indicações ao Oscar: Atriz (Meryl Streep), Figurino

Em 1994, o cineasta Tim Burton retratou, em seu sublime "Ed Wood", a história de um diretor de cinema cuja paixão pela arte era tamanha que o impedia de perceber a absoluta falta de qualidade de seus filmes - e que, após a sua morte, passou a ser considerado unanimemente como "o pior diretor da história do cinema". A história de Florence Foster Jenkins - socialite nova-iorquina que virou tema de uma produção do inglês Stephen Frears - pode não ser exatamente igual, por questões econômicas, sociais e pela diferença no objeto da paixão, mas tem suas similaridades. Incapaz de perceber a si mesma como uma péssima cantora lírica (sendo que péssima, no caso, é eufemismo), Jenkins usava seu dinheiro para financiar compositores e saraus em uma Nova York ainda sofrendo com a II Guerra Mundial - e, de quebra, se autopromovia em pequenas apresentações e até mesmo em disco. Objeto de adoração por amigos e de deboche quase explícito por quem a conhecia somente através de seu suposto dom, ela chegou a lotar o Carnegie Hall, em um show para o qual distribuiu mil convites para soldados americanos. A música era seu grande amor - assim como o marido mais jovem, St. Clair Bayfield - e essa relação íntima e feliz é o tema de "Florence: quem é essa mulher?", comédia dramática que rendeu à Meryl Streep a vigésima indicação ao Oscar de sua carreira, uma marca impressionante que não comprova apenas seu imenso talento mas também o prestígio gigantesco dentro da indústria hollywoodiana.

Exercitando sua veia cômica ao mesmo tempo em que encontra o tom dramático certo para os momentos mais emocionantes de sua personagem, Streep faz uso também de seu vasto carisma para compor uma Florence que transita sem descanso entre o naturalismo e a quase caricatura. Esse equilíbrio - que já vem no roteiro fluido de Nicholas Martin - esbarra apenas na direção um tanto pesada de Stephen Frears. Veterano com duas indicações ao Oscar no currículo - por "Os imorais" (1990) e "A rainha" (2006) - e eclético por natureza, a ponto de adaptar escritores tão díspares quanto Chorderlos de Laclos (em "Ligações perigosas", de 1988) e Nick Hornby (em "Alta fidelidade", de 2000), Frears parece não saber exatamente se prefere imprimir um tom de pastiche à trajetória da protagonista ou concentrar-se em seus dramas particulares (como a sífilis adquirida no primeiro casamento e a relação aberta com o segundo marido). Essa dubiedade - talvez proposital - acaba por dificultar uma entrega completa do público, que gargalha facilmente com o timing cômico perfeito de Streep mas estranha quando a trama escorrega, sem aviso prévio, para o dramalhão. Sorte que Frears sabe escolher seus colaboradores como ninguém, e "Florence: quem é essa mulher?" é exemplar em cada um de seus quesitos.

A reconstituição de época - dos cenários sofisticados ao figurino de Consolata Boyle, copiado das extravagantes roupas da personagem-título, também indicado ao Oscar - é primorosa: a Nova York dos anos 40 é retratada com riqueza de detalhes e um requinte que poderia tranquilamente uma outra nomeação à estatueta dourada. A trilha sonora de Alexandre Desplat faz-se notar apenas quando necessário, deixando que as óperas amadas por Florence ilustrem com mais frequência sua trajetória. E a fotografia acinzentada sublinha a opressão dos anos de guerra, situando a narrativa em um período histórico bastante específico, em que nem mesmo a beleza da música e da arte eram suficientes para fazer esquecer o sangrento conflito na Europa. A atmosfera de festa da alta sociedade em que circula Florence e seus amigos contrasta com a dureza do front - que só chega até eles pelo rádio e pela presença constante de soldados (objetos de admiração e caridade por parte da socialite, que nem por isso deixava de ser alvo de seus comentários debochados). O clímax do filme - o concerto de Florence no Carnegie Hall - é representativo: estão na plateia a alta sociedade nova-iorquina, celebridades (a atriz Tallulah Bankhead, o compositor Cole Porter) e o povo (representado pelos soldados), e no palco, a diva de meia-idade sem noção de sua falta de talento e seu fiel escudeiro, o desajeitado porém competente Cosmé McMoon (Simon Helberg, da série "The Big Bang Theory", e indicado ao Golden Globe de ator coadjuvante). É um encontro e tanto, resumido na declaração da vulgar e emergente Agnes Stark (Nina Arianda): "Não riam! Ela está cantando com o coração!".

Essa grande mensagem do filme - a de que a paixão e o amor podem ser mais importantes que o talento e a afinação - é que faz de "Florence" uma obra tão simpática e calorosa (apesar de estar longe de ser um dos melhores trabalhos de seu diretor). É difícil não se deixar conquistar pela personagem principal, por sua química com o marido adúltero porém carinhoso (que marcou a volta de Hugh Grant ao cinema e lhe rendeu uma indicação ao Golden Globe) e sua relação com o novato Cosmé, a princípio abismado com o fato de ninguém falar a verdade à sua nova patroa mas logo envolvido por seu sentimento de absoluta devoção à música. A interrelação entre os três personagens centrais é o que há de melhor no filme de Stephen Frears - uma conexão impecável que o torna agradável e encantador a ponto de ter seus pecadilhos deixados de lado. Um belo e descompromissado entretenimento!

2 indicações ao Oscar: Atriz (Meryl Streep), Figurino

Em 1994, o cineasta Tim Burton retratou, em seu sublime "Ed Wood", a história de um diretor de cinema cuja paixão pela arte era tamanha que o impedia de perceber a absoluta falta de qualidade de seus filmes - e que, após a sua morte, passou a ser considerado unanimemente como "o pior diretor da história do cinema". A história de Florence Foster Jenkins - socialite nova-iorquina que virou tema de uma produção do inglês Stephen Frears - pode não ser exatamente igual, por questões econômicas, sociais e pela diferença no objeto da paixão, mas tem suas similaridades. Incapaz de perceber a si mesma como uma péssima cantora lírica (sendo que péssima, no caso, é eufemismo), Jenkins usava seu dinheiro para financiar compositores e saraus em uma Nova York ainda sofrendo com a II Guerra Mundial - e, de quebra, se autopromovia em pequenas apresentações e até mesmo em disco. Objeto de adoração por amigos e de deboche quase explícito por quem a conhecia somente através de seu suposto dom, ela chegou a lotar o Carnegie Hall, em um show para o qual distribuiu mil convites para soldados americanos. A música era seu grande amor - assim como o marido mais jovem, St. Clair Bayfield - e essa relação íntima e feliz é o tema de "Florence: quem é essa mulher?", comédia dramática que rendeu à Meryl Streep a vigésima indicação ao Oscar de sua carreira, uma marca impressionante que não comprova apenas seu imenso talento mas também o prestígio gigantesco dentro da indústria hollywoodiana.

Exercitando sua veia cômica ao mesmo tempo em que encontra o tom dramático certo para os momentos mais emocionantes de sua personagem, Streep faz uso também de seu vasto carisma para compor uma Florence que transita sem descanso entre o naturalismo e a quase caricatura. Esse equilíbrio - que já vem no roteiro fluido de Nicholas Martin - esbarra apenas na direção um tanto pesada de Stephen Frears. Veterano com duas indicações ao Oscar no currículo - por "Os imorais" (1990) e "A rainha" (2006) - e eclético por natureza, a ponto de adaptar escritores tão díspares quanto Chorderlos de Laclos (em "Ligações perigosas", de 1988) e Nick Hornby (em "Alta fidelidade", de 2000), Frears parece não saber exatamente se prefere imprimir um tom de pastiche à trajetória da protagonista ou concentrar-se em seus dramas particulares (como a sífilis adquirida no primeiro casamento e a relação aberta com o segundo marido). Essa dubiedade - talvez proposital - acaba por dificultar uma entrega completa do público, que gargalha facilmente com o timing cômico perfeito de Streep mas estranha quando a trama escorrega, sem aviso prévio, para o dramalhão. Sorte que Frears sabe escolher seus colaboradores como ninguém, e "Florence: quem é essa mulher?" é exemplar em cada um de seus quesitos.

A reconstituição de época - dos cenários sofisticados ao figurino de Consolata Boyle, copiado das extravagantes roupas da personagem-título, também indicado ao Oscar - é primorosa: a Nova York dos anos 40 é retratada com riqueza de detalhes e um requinte que poderia tranquilamente uma outra nomeação à estatueta dourada. A trilha sonora de Alexandre Desplat faz-se notar apenas quando necessário, deixando que as óperas amadas por Florence ilustrem com mais frequência sua trajetória. E a fotografia acinzentada sublinha a opressão dos anos de guerra, situando a narrativa em um período histórico bastante específico, em que nem mesmo a beleza da música e da arte eram suficientes para fazer esquecer o sangrento conflito na Europa. A atmosfera de festa da alta sociedade em que circula Florence e seus amigos contrasta com a dureza do front - que só chega até eles pelo rádio e pela presença constante de soldados (objetos de admiração e caridade por parte da socialite, que nem por isso deixava de ser alvo de seus comentários debochados). O clímax do filme - o concerto de Florence no Carnegie Hall - é representativo: estão na plateia a alta sociedade nova-iorquina, celebridades (a atriz Tallulah Bankhead, o compositor Cole Porter) e o povo (representado pelos soldados), e no palco, a diva de meia-idade sem noção de sua falta de talento e seu fiel escudeiro, o desajeitado porém competente Cosmé McMoon (Simon Helberg, da série "The Big Bang Theory", e indicado ao Golden Globe de ator coadjuvante). É um encontro e tanto, resumido na declaração da vulgar e emergente Agnes Stark (Nina Arianda): "Não riam! Ela está cantando com o coração!".

Essa grande mensagem do filme - a de que a paixão e o amor podem ser mais importantes que o talento e a afinação - é que faz de "Florence" uma obra tão simpática e calorosa (apesar de estar longe de ser um dos melhores trabalhos de seu diretor). É difícil não se deixar conquistar pela personagem principal, por sua química com o marido adúltero porém carinhoso (que marcou a volta de Hugh Grant ao cinema e lhe rendeu uma indicação ao Golden Globe) e sua relação com o novato Cosmé, a princípio abismado com o fato de ninguém falar a verdade à sua nova patroa mas logo envolvido por seu sentimento de absoluta devoção à música. A interrelação entre os três personagens centrais é o que há de melhor no filme de Stephen Frears - uma conexão impecável que o torna agradável e encantador a ponto de ter seus pecadilhos deixados de lado. Um belo e descompromissado entretenimento!

quarta-feira

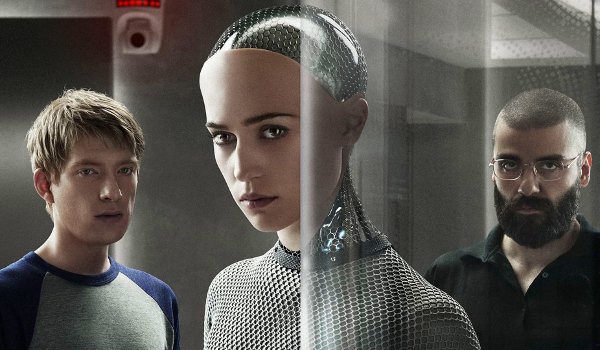

EX-MACHINA: INSTINTO ARTIFICIAL

EX-MACHINA: INSTINTO ARTIFICIAL (Ex Machina, 2014, Universal Pictures International, 108min) Direção e roteiro: Alex Garland. Fotografia: Rob Hardy. Montagem: Mark Day. Música: Geoff Barrow, Ben Salisbury. Figurino: Sammy Sheldon Differ. Direção de arte/cenários: Mark Digby/Michelle Day. Produção executiva: Eli Bush, Tessa Ross, Scott Rudin. Produção: Andrew Macdonald, Allon Reich. Elenco: Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno. Estreia: 16/12/14

2 indicações ao Oscar: Roteiro Original, Efeitos Visuais

Vencedor do Oscar de Efeitos Visuais

A cerimônia do Oscar 2016 não foi exatamente surpreendente, com as esperadas vitórias de Leonardo DiCaprio, Brie Larson e "Spotlight: segredos revelados" nas principais categorias e o arrastão proporcionado por "Mad Max: Estrada da fúria". Mas mesmo assim, a Academia sempre guarda um trunfo para não deixar a noite tão previsível e nessa ocasião o susto, em especial para as grandes produções que concorriam ao prêmio de efeitos visuais, foi imenso: concorrendo contra pesos-pesados como "Star Wars: o despertar da força", "Mad Max" e "O regresso" (todos com orçamentos acima dos 150 milhões de dólares), o pequeno "Ex-machina: instinto artificial", com seu custo irrisório de 15 milhões, levou a estatueta e reafirmou sua posição de Davi contra Golias. Pouco visto nos cinemas americanos (ao menos em comparação com seus oponentes diretos) e lançado sem muito alarde, a estreia do roteirista e escritor Alex Garland como cineasta é uma instigante e curiosa fantasia a respeito do alcance da Ciência em um futuro não muito distante. Usando os efeitos especiais como parte integrante da narrativa e não como um espetáculo à parte, o filme envolve a plateia em um jogo de manipulação que só fará sentido completamente nos minutos finais. Ao não subestimar a inteligência do espectador, Garland criou uma pequena pérola, uma ficção científica que tem apelo até mesmo àquele que torcem o nariz em relação ao gênero.

Tudo começa quando o jovem programador Caleb Smith (Domhnall Gleeson, cada vez mais presente nas telas) é escolhido para passar uma semana na propriedade isolada do misterioso e misantropo Nathan Bateman (Oscar Isaac), dono da empresa de informática onde ele trabalha. Introvertido e quase antissocial, o órfão e solitário Caleb ouve do próprio Nathan - um homem tanto excêntrico quanto genial - o motivo de sua visita: o que o milionário deseja é testar o quão longe foi em suas pesquisas a respeito de inteligência artificial. Para isso, apresenta a seu jovem funcionário à bela Ava (Alicia Vikander), um robô com aparência quase humana e inteligência acima da média. Sendo obrigado a dar um parecer depois de apenas algumas sessões a sós com Ava, o desajeitado Caleb acaba se deixando envolver pelo fascínio de estar diante de uma invenção humana e, aos poucos, começa a questionar as reais intenções de Nathan - sendo impelido por Ava a duvidar da honestidade do programa.

Como um jogo de gato e rato engenhoso e brilhantemente executado, "Ex-machina" é fascinante e hipnotizante: cada detalhe da direção de arte minimalista é crucial para o desenvolvimento da trama e suas inteligentes metáforas visuais. Com uma estética clean, quase desprovida de elementos mais elaborados, Garland cria uma atmosfera de suspense e expectativa que mantém a atenção até o final: as conversas entre Caleb e Ava são um perfeito exemplo da técnica do cineasta novato: ela é a experiência, mas a cada sessão quem mais se percebe preso e confinado é ele. A fotografia de Rob Hardy contribui para o clima opressivo, assim como a trilha sonora quase imperceptível, que enfatiza a solidão dos três protagonistas, cada um afogado em seus próprios dilemas éticos, morais e pessoais - o que inclui até (e principalmente) Ava. Misturando discussões filosóficas a uma trama por si só bastante interessante e questionadora, o roteiro foge do óbvio sempre que parece estar em vias de cair nas armadilhas das produções do gênero, levando o público mais longe do que se poderia supor em seus minutos iniciais. Fazendo uso de seu talento como escritor - é ele o autor do romance "A praia", que deu origem ao filme de Danny Boyle estrelado por Leonardo DiCaprio em 2000 - e merecidamente indicado ao Oscar de roteiro original, Alex Garland brinca com as percepções da plateia, desenvolve com precisão a personalidade de cada um de seus personagens e cria um desfecho poético e quase perturbador.

E se o roteiro e a direção de Alex Garland revelam um cineasta inteligente e sensível, seus atores não poderiam estar melhores. Domhnall Gleeson aos poucos vai traçando um caminho bastante consistente em Hollywood, marcando presença em sucessos de bilheteria e crítica, como "O regresso", "Invencível" - dirigido por Angelina Jolie - e "Anna Karenina" - a versão estrelada por Keira Knightley e Jude Law: seu estilo suave de interpretação cabe como uma luva em Caleb, um jovem desconfortável na própria pele e que se apaixona por uma inteligência artificial. Oscar Isaac - que Madonna praticamente revelou em "W/E: o romance do século" (2011) e depois seguiu um caminho de grande personalidade artística - constrói um Nathan Bateman exótico em seu brilhantismo, isolado e quase paranoico como a maioria dos gênios. E Alicia Vikander - às vésperas de levar um Oscar de coadjuvante por "A garota dinamarquesa" (2015) - seduz a plateia sem dificuldade, em uma atuação que mescla com maestria trejeitos robóticos e humanos e se revela, em seu final, o trabalho mais impressionante do filme. Uma feliz conjunção de fatores - elenco, direção, roteiro, técnica - e despretensão, "Ex-machina: instinto artificial" é um dos mais admiráveis filmes de sua temporada (e uma das melhores ficções científicas da década).

Vencedor do Oscar de Efeitos Visuais

A cerimônia do Oscar 2016 não foi exatamente surpreendente, com as esperadas vitórias de Leonardo DiCaprio, Brie Larson e "Spotlight: segredos revelados" nas principais categorias e o arrastão proporcionado por "Mad Max: Estrada da fúria". Mas mesmo assim, a Academia sempre guarda um trunfo para não deixar a noite tão previsível e nessa ocasião o susto, em especial para as grandes produções que concorriam ao prêmio de efeitos visuais, foi imenso: concorrendo contra pesos-pesados como "Star Wars: o despertar da força", "Mad Max" e "O regresso" (todos com orçamentos acima dos 150 milhões de dólares), o pequeno "Ex-machina: instinto artificial", com seu custo irrisório de 15 milhões, levou a estatueta e reafirmou sua posição de Davi contra Golias. Pouco visto nos cinemas americanos (ao menos em comparação com seus oponentes diretos) e lançado sem muito alarde, a estreia do roteirista e escritor Alex Garland como cineasta é uma instigante e curiosa fantasia a respeito do alcance da Ciência em um futuro não muito distante. Usando os efeitos especiais como parte integrante da narrativa e não como um espetáculo à parte, o filme envolve a plateia em um jogo de manipulação que só fará sentido completamente nos minutos finais. Ao não subestimar a inteligência do espectador, Garland criou uma pequena pérola, uma ficção científica que tem apelo até mesmo àquele que torcem o nariz em relação ao gênero.

Tudo começa quando o jovem programador Caleb Smith (Domhnall Gleeson, cada vez mais presente nas telas) é escolhido para passar uma semana na propriedade isolada do misterioso e misantropo Nathan Bateman (Oscar Isaac), dono da empresa de informática onde ele trabalha. Introvertido e quase antissocial, o órfão e solitário Caleb ouve do próprio Nathan - um homem tanto excêntrico quanto genial - o motivo de sua visita: o que o milionário deseja é testar o quão longe foi em suas pesquisas a respeito de inteligência artificial. Para isso, apresenta a seu jovem funcionário à bela Ava (Alicia Vikander), um robô com aparência quase humana e inteligência acima da média. Sendo obrigado a dar um parecer depois de apenas algumas sessões a sós com Ava, o desajeitado Caleb acaba se deixando envolver pelo fascínio de estar diante de uma invenção humana e, aos poucos, começa a questionar as reais intenções de Nathan - sendo impelido por Ava a duvidar da honestidade do programa.

Como um jogo de gato e rato engenhoso e brilhantemente executado, "Ex-machina" é fascinante e hipnotizante: cada detalhe da direção de arte minimalista é crucial para o desenvolvimento da trama e suas inteligentes metáforas visuais. Com uma estética clean, quase desprovida de elementos mais elaborados, Garland cria uma atmosfera de suspense e expectativa que mantém a atenção até o final: as conversas entre Caleb e Ava são um perfeito exemplo da técnica do cineasta novato: ela é a experiência, mas a cada sessão quem mais se percebe preso e confinado é ele. A fotografia de Rob Hardy contribui para o clima opressivo, assim como a trilha sonora quase imperceptível, que enfatiza a solidão dos três protagonistas, cada um afogado em seus próprios dilemas éticos, morais e pessoais - o que inclui até (e principalmente) Ava. Misturando discussões filosóficas a uma trama por si só bastante interessante e questionadora, o roteiro foge do óbvio sempre que parece estar em vias de cair nas armadilhas das produções do gênero, levando o público mais longe do que se poderia supor em seus minutos iniciais. Fazendo uso de seu talento como escritor - é ele o autor do romance "A praia", que deu origem ao filme de Danny Boyle estrelado por Leonardo DiCaprio em 2000 - e merecidamente indicado ao Oscar de roteiro original, Alex Garland brinca com as percepções da plateia, desenvolve com precisão a personalidade de cada um de seus personagens e cria um desfecho poético e quase perturbador.

E se o roteiro e a direção de Alex Garland revelam um cineasta inteligente e sensível, seus atores não poderiam estar melhores. Domhnall Gleeson aos poucos vai traçando um caminho bastante consistente em Hollywood, marcando presença em sucessos de bilheteria e crítica, como "O regresso", "Invencível" - dirigido por Angelina Jolie - e "Anna Karenina" - a versão estrelada por Keira Knightley e Jude Law: seu estilo suave de interpretação cabe como uma luva em Caleb, um jovem desconfortável na própria pele e que se apaixona por uma inteligência artificial. Oscar Isaac - que Madonna praticamente revelou em "W/E: o romance do século" (2011) e depois seguiu um caminho de grande personalidade artística - constrói um Nathan Bateman exótico em seu brilhantismo, isolado e quase paranoico como a maioria dos gênios. E Alicia Vikander - às vésperas de levar um Oscar de coadjuvante por "A garota dinamarquesa" (2015) - seduz a plateia sem dificuldade, em uma atuação que mescla com maestria trejeitos robóticos e humanos e se revela, em seu final, o trabalho mais impressionante do filme. Uma feliz conjunção de fatores - elenco, direção, roteiro, técnica - e despretensão, "Ex-machina: instinto artificial" é um dos mais admiráveis filmes de sua temporada (e uma das melhores ficções científicas da década).

terça-feira

EU, DANIEL BLAKE

EU, DANIEL BLAKE (I, Daniel Blake, 2016, Sixteen Films/Why Not Productions/Wild Bunch, 100min) Direção: Ken Loach. Roteiro: Paul Laverty. Fotografia: Robbie Ryan. Montagem: Jonathan Morris. Música: George Fenton. Figurino: Joanne Slater. Direção de arte/cenários: Fergus Clegg, Linda Wilson. Produção executiva: Pascal Caucheteux, Philippe Logie, Vincent Maraval, Grégoire Sorlat. Produção: Rebecca O'Brien. Elenco: Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan McKiernan, Kate Rutter. Estreia: 13/5/16 (Festival de Cannes)

Vencedor da Palma de Ouro (Melhor Filme) no Festival de Cannes

Alguns filmes tem o dom da concisão e da simplicidade. E um dos cineastas mais felizes em casar esses dois elementos tão raros quanto importantes é o inglês Ken Loach: em uma carreira que já atravessa quatro décadas e que conta com mais de cinquenta títulos entre cinema e televisão, sua filmografia é recheada de produções que se destacam pela objetividade narrativa e pela temática política e social. Esse viés é nitidamente perceptível até para quem nunca assistiu a nenhum de seus filmes e dá de cara com "Eu, Daniel Blake", que lhe rendeu uma segunda Palma de Ouro de Melhor Filme no Festival de Cannes 2016 (a primeira chegou dez anos antes, com "Ventos da liberdade"): mesmo sem forçar a mão em seu discurso contra a burocracia que esmaga o indivíduo, o roteiro de Paul Laverty é um grito de rebeldia em direção ao governo britânico e - por que não? - a todos aqueles que privilegiam rituais desumanos em detrimento das pessoas que acabam por tornarem-se suas vítimas. Dono de uma sobriedade exemplar e de um senso de foco acima do normal, o filme de Loach conquista o público justamente por sua despretensão estilística: é quase um documentário, seco e sem firulas visuais, com protagonistas tão vívidos que poderiam morar na casa ao lado de qualquer um da plateia - principalmente porque são interpretados por atores desconhecidos, o que lhes dá ainda mais veracidade.

Em uma impressionante estreia no cinema, Dave Johns vive o personagem-título, um viúvo de 59 anos que está se recuperando de um ataque cardíaco e experimentando o amargo sabor da cruel e idiossincrática burocracia do serviço social britânico. Depois de anos trabalhando como carpinteiro, ele pretende voltar ao serviço mas é impedido por seus médicos, que insistem que ele deve manter-se em repouso. Sua única alternativa é recorrer ao auxílio-desemprego - mas, para isso, ele precisa comprovar que está em busca de trabalho, uma vez que, segundo os critérios médicos do governo, ele não atinge a pontuação necessária para convencê-los de que está doente. Preso a esse impasse, Blake passa por uma via-crúcis de repartições públicas, tentando de todas as maneiras convencer a quem for preciso de que, sem o auxílio e sem emprego, ele não tem como sobreviver. De natureza generosa e afável, ele se aproxima de Katie (Hayley Squires), uma jovem mãe de solteira que tenta sustentar os dois filhos pequenos com serviços de faxina, e uma bela e descompromissada amizade surge entre eles. No fundo, ambos são pessoas comuns lutando pela sobrevivência em uma sociedade opressora e robótica.

Com um diálogo direto e sem firulas com a plateia, Ken Loach se aproveita do carisma de seu ator central e da ressonância fortemente política e social de sua trama para conquistar o espectador pela emoção mais primária. Identificada com as dificuldades do personagem e cativado por sua simpatia e simplicidade, a plateia se deixa envolver sem dificuldades pela história de Blake - que também esbarra em seu relacionamento impossível com a tecnologia e a solidão com o sempre delicioso senso de humor britânico, que não deixa que o filme mergulhe na melancolia e no pessimismo radical. Acertando no ponto entre o riso sutil e o drama discreto, Dave Johns cria um Daniel Blake com o qual é impossível não simpatizar, seja devido à sua situação ou por sua personalidade resiliente e altruísta. Sua química com Hayley Squires é brilhante, assim como com os atores mirins que vivem os filhos de Katie - encantadores sem buscar o apelo fácil dos gênios precoces. Mais uma vez demonstrando seu enorme talento como diretor de atores, Loach apresenta cenas de uma naturalidade tão extrema que é difícil não se deixar conquistar.

Ovacionado no Festival de Cannes de onde saiu premiado, "Eu, Daniel Blake" foi saudado também como um dos filmes mais importantes do ano, principalmente por causa de seu alto teor de questionamentos sociais em um período tão crítico da história da Inglaterra - e de muitos outros países atravessando graves crises. Sem apontar soluções fáceis, Loach apenas aponta sua câmera para uma história banal e aparentemente simples e deixa que seus personagens a contem, com um frescor e uma inteligência ímpares. Não é à toa que o filme soa como um documentário - a simplicidade é a palavra de ordem na obra do cineasta, e aqui ele vai fundo em seus princípios artísticos, injetando uma alta dose de realismo em seu roteiro e evitando qualquer tipo de excesso (seja em seu discurso ou em sua estética crua e sutil). "Eu, Daniel Blake" é um dos grandes filmes de 2016, daqueles capazes de aquecer o coração e o cérebro dos espectadores. Mais um grande acerto do diretor.

Vencedor da Palma de Ouro (Melhor Filme) no Festival de Cannes

Alguns filmes tem o dom da concisão e da simplicidade. E um dos cineastas mais felizes em casar esses dois elementos tão raros quanto importantes é o inglês Ken Loach: em uma carreira que já atravessa quatro décadas e que conta com mais de cinquenta títulos entre cinema e televisão, sua filmografia é recheada de produções que se destacam pela objetividade narrativa e pela temática política e social. Esse viés é nitidamente perceptível até para quem nunca assistiu a nenhum de seus filmes e dá de cara com "Eu, Daniel Blake", que lhe rendeu uma segunda Palma de Ouro de Melhor Filme no Festival de Cannes 2016 (a primeira chegou dez anos antes, com "Ventos da liberdade"): mesmo sem forçar a mão em seu discurso contra a burocracia que esmaga o indivíduo, o roteiro de Paul Laverty é um grito de rebeldia em direção ao governo britânico e - por que não? - a todos aqueles que privilegiam rituais desumanos em detrimento das pessoas que acabam por tornarem-se suas vítimas. Dono de uma sobriedade exemplar e de um senso de foco acima do normal, o filme de Loach conquista o público justamente por sua despretensão estilística: é quase um documentário, seco e sem firulas visuais, com protagonistas tão vívidos que poderiam morar na casa ao lado de qualquer um da plateia - principalmente porque são interpretados por atores desconhecidos, o que lhes dá ainda mais veracidade.

Em uma impressionante estreia no cinema, Dave Johns vive o personagem-título, um viúvo de 59 anos que está se recuperando de um ataque cardíaco e experimentando o amargo sabor da cruel e idiossincrática burocracia do serviço social britânico. Depois de anos trabalhando como carpinteiro, ele pretende voltar ao serviço mas é impedido por seus médicos, que insistem que ele deve manter-se em repouso. Sua única alternativa é recorrer ao auxílio-desemprego - mas, para isso, ele precisa comprovar que está em busca de trabalho, uma vez que, segundo os critérios médicos do governo, ele não atinge a pontuação necessária para convencê-los de que está doente. Preso a esse impasse, Blake passa por uma via-crúcis de repartições públicas, tentando de todas as maneiras convencer a quem for preciso de que, sem o auxílio e sem emprego, ele não tem como sobreviver. De natureza generosa e afável, ele se aproxima de Katie (Hayley Squires), uma jovem mãe de solteira que tenta sustentar os dois filhos pequenos com serviços de faxina, e uma bela e descompromissada amizade surge entre eles. No fundo, ambos são pessoas comuns lutando pela sobrevivência em uma sociedade opressora e robótica.

Com um diálogo direto e sem firulas com a plateia, Ken Loach se aproveita do carisma de seu ator central e da ressonância fortemente política e social de sua trama para conquistar o espectador pela emoção mais primária. Identificada com as dificuldades do personagem e cativado por sua simpatia e simplicidade, a plateia se deixa envolver sem dificuldades pela história de Blake - que também esbarra em seu relacionamento impossível com a tecnologia e a solidão com o sempre delicioso senso de humor britânico, que não deixa que o filme mergulhe na melancolia e no pessimismo radical. Acertando no ponto entre o riso sutil e o drama discreto, Dave Johns cria um Daniel Blake com o qual é impossível não simpatizar, seja devido à sua situação ou por sua personalidade resiliente e altruísta. Sua química com Hayley Squires é brilhante, assim como com os atores mirins que vivem os filhos de Katie - encantadores sem buscar o apelo fácil dos gênios precoces. Mais uma vez demonstrando seu enorme talento como diretor de atores, Loach apresenta cenas de uma naturalidade tão extrema que é difícil não se deixar conquistar.

Ovacionado no Festival de Cannes de onde saiu premiado, "Eu, Daniel Blake" foi saudado também como um dos filmes mais importantes do ano, principalmente por causa de seu alto teor de questionamentos sociais em um período tão crítico da história da Inglaterra - e de muitos outros países atravessando graves crises. Sem apontar soluções fáceis, Loach apenas aponta sua câmera para uma história banal e aparentemente simples e deixa que seus personagens a contem, com um frescor e uma inteligência ímpares. Não é à toa que o filme soa como um documentário - a simplicidade é a palavra de ordem na obra do cineasta, e aqui ele vai fundo em seus princípios artísticos, injetando uma alta dose de realismo em seu roteiro e evitando qualquer tipo de excesso (seja em seu discurso ou em sua estética crua e sutil). "Eu, Daniel Blake" é um dos grandes filmes de 2016, daqueles capazes de aquecer o coração e o cérebro dos espectadores. Mais um grande acerto do diretor.

segunda-feira

O COLECIONADOR

O COLECIONADOR (The collector, 1965, Columbia Pictures Corporation, 119min) Direção: William Wyler. Roteiro: John Kohn, Stanley Mann, Terry Southern, romance de John Fowles. Fotografia: Robert Krasker, Robert Surtees. Montagem: David Hawkins, Robert Swink. Música: Maurice Jarre. Direção de arte/cenários: John Stoll/Frank Tuttle. Produção: Jud Kinberg, John Kohn. Elenco: Terence Stamp, Samantha Eggar, Mona Washbourne, Maurice Dallimore. Estreia: 05/65 (Festival de Cannes)

3 indicações ao Oscar: Diretor (William Wyler), Atriz (Samantha Eggar), Roteiro Adaptado

Vencedor do Golden Globe: Melhor Atriz/Drama (Samantha Eggar)

Vencedor de 2 Palmas de Ouro/Festival de Cannes: Ator (Terence Stamp), Atriz (Samantha Eggar)

Quem conheceu o ator inglês Terence Stamp apenas em 1994, com a deliciosa comédia australiana "Priscilla, a rainha do deserto" pode demorar a acreditar, mas aquele senhor vestido de mulher e interpretando com propriedade um transexual de meia-idade amargo e mau-humorado já foi considerado um dos homens mais bonitos do mundo. Quem duvida pode confirmar o fato em "O colecionador", um dos filmes de suspense mais elogiados da década de 60, que lhe rendeu a Palma de Ouro de Melhor Ator no Festival de Cannes de 1965: sim, além de símbolo sexual, Stamp também já demonstrava desde então seu talento dramático, em um filme que, apesar de pertencer a um gênero considerado "menor" pela crítica e pela indústria, tornou-se um clássico absoluto e referência para várias gerações de cineastas. Baseado em um romance de John Fowles, "O colecionador" é um claustrofóbico e tenso exercício narrativo, comandado pelo veterano William Wyler - oscarizado por "Ben-hur" (59) - com uma sutileza quase inacreditável. Sem violência gratuita (exceto, lógico, pelo crime que é o centro da trama), é também uma prova de que um bom diretor consegue sair-se bem em qualquer gênero - e até romper uma certa aura de preconceito em relação a alguns deles. Além do prêmio de melhor ator para Terence Stamp, os jurados do Festival de Cannes também acharam justo dar a Palma de melhor atriz à sua parceira de cena, Samantha Eggar, que além disso foi aclamada com um Golden Globe e uma indicação ao Oscar. Nada mal para um tipo de filme normalmente relegado a segundo plano nas cerimônias de premiação.

Referência direta de obras como "Misery", de Stephen King - que foi adaptado para o cinema como "Louca obsessão" e deu uma merecidíssima estatueta dourada para Kathy Bates em 1991 - e aplaudido pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar como um filme "perfeito sob o ponto de vista de direção", "O colecionador" resiste ao tempo mesmo diante de um visual tipicamente sessentista, enfatizado pela fotografia de cores discretas e pelo ritmo que evita a pressa e conquista o público de forma gradual e envolvente. Centrado basicamente na relação entre seus dois protagonistas, o roteiro praticamente inexiste fora das quatro paredes que os cercam, e essa claustrofobia se torna um dos maiores trunfos de Wyler, que arranca de seus atores atuações inesquecíveis e complexas - mérito também da inteligência em optar por um caminho de suspense psicológico em detrimento de sustos ou violência explícita. Quem espera de "O colecionador" mais um exemplar de suspense fácil e barato certamente irá se desapontar. No entanto, quem busca um estudo mais sério sobre as nuances de uma obsessão não terá do que reclamar.

Freddie Clegg (Terence Stamp) é um colecionador obsessivo de borboletas que tem a vida mudada quando ganha um prêmio da loteria. Abandonando seu prêmio como bancário, ele compra uma propriedade isolada do centro de Londres e resolve por em prática um plano ousado: sequestrar a bela estudante de Artes Plásticas Miranda Grey (Samantha Eggar), por quem ele nutre uma paixão silenciosa e antiga. Sem intenções de abusar sexualmente dela ou ao menos pedir dinheiro em troca de sua liberdade, Clegg surpreende sua refém com um comportamento quase gentil, e garante que seu cativeiro tem um prazo limite. Assim que percebe que seu raptor não segue o padrão comum, Miranda inicia com ele um jogo de poder, tentando estabelecer uma dinâmica que os faça conviver pacificamente. O que ela não nota é que sua presença no casarão é apenas uma experiência: Clegg quer ter sobre ela o mesmo controle que tem sobre suas borboletas, e dificilmente se deixará enganar pelas jogadas maquiavélicas da jovem, que se utiliza da beleza e da sedução como armas de convencimento.

Planejado para ser realizado em preto-e-branco (o que certamente aumentaria a sensação de desconforto da protagonista), "O colecionador" chegou às telas com algumas diferenças essenciais em relação ao que William Wyler desejava. A escolha de Samantha Eggar, por exemplo, apesar de providencial e unanimemente aplaudida pela crítica, só foi possível depois que Natalie Wood, Julie

Christie e Sarah Miles recusaram o papel - e Eggar não pode dizer que teve um período muito agradável durante as filmagens, já que era tratada com extrema frieza por seu colega de cena. Stamp, seguindo recomendações do diretor, mal dirigia a palavra à atriz, não interagia com ela fora das filmagens e a tratava sem muitas gentilezas. A tática, apesar de um tanto cruel, funcionou: existe uma tensão palpável entre os dois personagens principais, sempre no tênue limite entre o medo e a fascinação. A sutil trilha sonora é do aclamado Maurice Jarre, que substituiu a escolha inicial (Bernard Herrmann) porque Wyler não queria que o músico, colaborador habitual de Alfred Hitchcock, trouxesse influências do cineasta inglês ao projeto. E o próprio Wyler não ficou nem um pouco feliz com a ideia de diminuir as três horas de duração da metragem inicial para 119 minutos - um corte que arrancou do filme uma trama paralela inteira que envolveria um namorado de Miranda, interpretado por Kenneth More.

O fato de que "O colecionador" tornou-se um ícone do suspense com o passar das décadas é uma prova da capacidade de Wyler em contar sua história de forma envolvente e atemporal. Porém, como nem tudo são flores e o cinema é constantemente acusado de incentivar a violência, um serial killer norte-americano chamado Bob Berdella, que matou pelo menos seis jovens no período de 1984-1987, depois de estuprá-los e torturá-los, assumiu que uma de suas inspirações foi a história de Freddie Clegg. Mesmo com as grandes diferenças entre a obra de ficção e a realidade - sendo a realidade muito mais cruel e chocante - não deixa de ser, a seu modo um tanto torto, uma prova a mais da perenidade do filme. Um clássico ainda muito interessante e perturbador (em especial por seu desfecho inesperado), "O colecionador" permanece como um dos grandes filmes de William Wyler - e um dos exemplares mais coesos de um gênero pouco afeito à posteridade.

3 indicações ao Oscar: Diretor (William Wyler), Atriz (Samantha Eggar), Roteiro Adaptado

Vencedor do Golden Globe: Melhor Atriz/Drama (Samantha Eggar)

Vencedor de 2 Palmas de Ouro/Festival de Cannes: Ator (Terence Stamp), Atriz (Samantha Eggar)

Quem conheceu o ator inglês Terence Stamp apenas em 1994, com a deliciosa comédia australiana "Priscilla, a rainha do deserto" pode demorar a acreditar, mas aquele senhor vestido de mulher e interpretando com propriedade um transexual de meia-idade amargo e mau-humorado já foi considerado um dos homens mais bonitos do mundo. Quem duvida pode confirmar o fato em "O colecionador", um dos filmes de suspense mais elogiados da década de 60, que lhe rendeu a Palma de Ouro de Melhor Ator no Festival de Cannes de 1965: sim, além de símbolo sexual, Stamp também já demonstrava desde então seu talento dramático, em um filme que, apesar de pertencer a um gênero considerado "menor" pela crítica e pela indústria, tornou-se um clássico absoluto e referência para várias gerações de cineastas. Baseado em um romance de John Fowles, "O colecionador" é um claustrofóbico e tenso exercício narrativo, comandado pelo veterano William Wyler - oscarizado por "Ben-hur" (59) - com uma sutileza quase inacreditável. Sem violência gratuita (exceto, lógico, pelo crime que é o centro da trama), é também uma prova de que um bom diretor consegue sair-se bem em qualquer gênero - e até romper uma certa aura de preconceito em relação a alguns deles. Além do prêmio de melhor ator para Terence Stamp, os jurados do Festival de Cannes também acharam justo dar a Palma de melhor atriz à sua parceira de cena, Samantha Eggar, que além disso foi aclamada com um Golden Globe e uma indicação ao Oscar. Nada mal para um tipo de filme normalmente relegado a segundo plano nas cerimônias de premiação.

Referência direta de obras como "Misery", de Stephen King - que foi adaptado para o cinema como "Louca obsessão" e deu uma merecidíssima estatueta dourada para Kathy Bates em 1991 - e aplaudido pelo cineasta espanhol Pedro Almodóvar como um filme "perfeito sob o ponto de vista de direção", "O colecionador" resiste ao tempo mesmo diante de um visual tipicamente sessentista, enfatizado pela fotografia de cores discretas e pelo ritmo que evita a pressa e conquista o público de forma gradual e envolvente. Centrado basicamente na relação entre seus dois protagonistas, o roteiro praticamente inexiste fora das quatro paredes que os cercam, e essa claustrofobia se torna um dos maiores trunfos de Wyler, que arranca de seus atores atuações inesquecíveis e complexas - mérito também da inteligência em optar por um caminho de suspense psicológico em detrimento de sustos ou violência explícita. Quem espera de "O colecionador" mais um exemplar de suspense fácil e barato certamente irá se desapontar. No entanto, quem busca um estudo mais sério sobre as nuances de uma obsessão não terá do que reclamar.

Freddie Clegg (Terence Stamp) é um colecionador obsessivo de borboletas que tem a vida mudada quando ganha um prêmio da loteria. Abandonando seu prêmio como bancário, ele compra uma propriedade isolada do centro de Londres e resolve por em prática um plano ousado: sequestrar a bela estudante de Artes Plásticas Miranda Grey (Samantha Eggar), por quem ele nutre uma paixão silenciosa e antiga. Sem intenções de abusar sexualmente dela ou ao menos pedir dinheiro em troca de sua liberdade, Clegg surpreende sua refém com um comportamento quase gentil, e garante que seu cativeiro tem um prazo limite. Assim que percebe que seu raptor não segue o padrão comum, Miranda inicia com ele um jogo de poder, tentando estabelecer uma dinâmica que os faça conviver pacificamente. O que ela não nota é que sua presença no casarão é apenas uma experiência: Clegg quer ter sobre ela o mesmo controle que tem sobre suas borboletas, e dificilmente se deixará enganar pelas jogadas maquiavélicas da jovem, que se utiliza da beleza e da sedução como armas de convencimento.

Planejado para ser realizado em preto-e-branco (o que certamente aumentaria a sensação de desconforto da protagonista), "O colecionador" chegou às telas com algumas diferenças essenciais em relação ao que William Wyler desejava. A escolha de Samantha Eggar, por exemplo, apesar de providencial e unanimemente aplaudida pela crítica, só foi possível depois que Natalie Wood, Julie

Christie e Sarah Miles recusaram o papel - e Eggar não pode dizer que teve um período muito agradável durante as filmagens, já que era tratada com extrema frieza por seu colega de cena. Stamp, seguindo recomendações do diretor, mal dirigia a palavra à atriz, não interagia com ela fora das filmagens e a tratava sem muitas gentilezas. A tática, apesar de um tanto cruel, funcionou: existe uma tensão palpável entre os dois personagens principais, sempre no tênue limite entre o medo e a fascinação. A sutil trilha sonora é do aclamado Maurice Jarre, que substituiu a escolha inicial (Bernard Herrmann) porque Wyler não queria que o músico, colaborador habitual de Alfred Hitchcock, trouxesse influências do cineasta inglês ao projeto. E o próprio Wyler não ficou nem um pouco feliz com a ideia de diminuir as três horas de duração da metragem inicial para 119 minutos - um corte que arrancou do filme uma trama paralela inteira que envolveria um namorado de Miranda, interpretado por Kenneth More.

O fato de que "O colecionador" tornou-se um ícone do suspense com o passar das décadas é uma prova da capacidade de Wyler em contar sua história de forma envolvente e atemporal. Porém, como nem tudo são flores e o cinema é constantemente acusado de incentivar a violência, um serial killer norte-americano chamado Bob Berdella, que matou pelo menos seis jovens no período de 1984-1987, depois de estuprá-los e torturá-los, assumiu que uma de suas inspirações foi a história de Freddie Clegg. Mesmo com as grandes diferenças entre a obra de ficção e a realidade - sendo a realidade muito mais cruel e chocante - não deixa de ser, a seu modo um tanto torto, uma prova a mais da perenidade do filme. Um clássico ainda muito interessante e perturbador (em especial por seu desfecho inesperado), "O colecionador" permanece como um dos grandes filmes de William Wyler - e um dos exemplares mais coesos de um gênero pouco afeito à posteridade.

domingo

UM CRIME AMERICANO

UM CRIME AMERICANO (An american crime, 2007, First Look Entertainment/Killer Films, 98min) Direção: Tommy O'Haver. Roteiro: Tommy O'Haver, Irene Turner. Fotografia: Byron Shah. Montagem: Melissa Kent. Música: Alan Lazar. Figurino: Alix Hester. Direção de arte/cenários: Nathan Amondson/Lisa Alkofer. Produção executiva: Pamela Koffler, Richard Shore, Ruth Vitale, John Wells. Produção: Katie Roumel, Kevin Turen, Christine Vachon, Henry Winterstern. Elenco: Ellen Page, Catherine Keener, James Franco, Bradley Whitford, Hayley McFarland, Nick Searcy, Ari Graynor, Evan Peters. Estreia: 19/01/07 (Festival de Sundance)

No começo dos anos 80 já havia uma movimentação entre os produtores de Hollywood para levar às telas a trágica e inacreditável história da jovem Sylvia Likens - um projeto abortado pela recusa de sua irmã, Jennie, em reviver tal pesadelo. A morte de Jennie em 2004, no entanto, reacendeu o desejo de Hollywood na ideia de transformar em arte um dos mais repugnantes crimes acontecidos nos EUA e, segundo o procurador público do caso, o mais terrível cometido no estado de Indiana. Conduzido com extrema seriedade e o máximo de fidelidade possível por Tommy O'Haver, experiente em tramas mais leves, como a comédia gay "O beijo hollywoodiano de Billy" (98) e o fantasioso "Uma garota encantada", estrelado por Anne Hathaway, mas novato em explorar o lado mais sombrio do ser humano, "Um crime americano" é um filme que choca, causa revolta e indignação e não é facilmente digerível. Mas é, também, um cruel retrato da maldade humana e de até onde pode chegar a falta de compaixão. Tocando ainda em outros temais polêmicos, como alienação parental e hipocrisia religiosa, o roteiro do diretor e de Irene Turner facilmente ultrapassa a definição de drama para adentrar sem hesitação no terreno do suspense psicológico mais perturbador - contando, para isso, com atuações assombrosas de Ellen Page e Catherine Keener.

A trama começa em 1965, quando duas adolescentes, Sylvia (Ellen Page) e Jennie Likens (Hayley McFarland) são deixadas por seus pais, artistas de circo, na casa da praticamente desconhecida Gertrude Baniszewski (Catherine Keener) - mãe de seis filhos que se oferece para cuidar das meninas por um tempo mediante o pagamento de vinte dólares por semana. Aceitando a generosa oferta como forma de viajarem e tentarem consertar um casamento em crise, Lester (Nick Searcy) e Betty (Romy Rosemont) partem, confiando nos talentos de Gertrude como mãe e dona-de-casa. O que eles não sabem, porém, é que ela não é tão perfeita como parece: doente crônica e com uma vida amorosa no mínimo complicada - com romances com homens mais jovens que a exploram financeiramente - a extremosa mãe na verdade é uma mulher à beira de um ataque de nervos - o que fica evidente quando o primeiro pagamento dos Likens chega atrasado e ela surra violentamente as duas hóspedes. A situação vai se complicando quando sua filha mais velha, Paula (Ari Grainor), se descobre grávida do namorado casado e, para desviar a atenção, acusa Sylvia de inventar rumores a seu respeito. Dotada de uma fúria incontrolável, Gertrude inicia uma série de cruéis sessões de tortura com a menina, envolvendo nisso não apenas todos os seus filhos mas também alguns jovens da vizinhança - que passam a visitar Sylvia como se fosse um animal do zoológico e participar dos atos de violência, que incluem abuso sexual, agressões físicas e até uma tatuagem feita com ferro quente.

Não é uma história fácil de contar e muito menos agradável, mas é louvável como o cineasta consegue fugir da morbidez excessiva e dos exageros de uma narrativa gráfica demais. Mesmo sem amenizar o sofrimento de Sylvia - que, segundo consta nos autos do processo, que inspiraram o roteiro, foi ainda mais profundo - O'Haver poupa a plateia o máximo possível, preferindo construir um clima de claustrofobia e injustiça acima da necessidade de explicitar com imagens o tamanho das barbaridades impostas à jovem protagonista. Sugerindo mais do que mostrando, o diretor atinge um nível ainda maior de tensão e desespero, convidando cada um dos espectadores a mergulhar em um mundo repleto de crueldade que só não é completamente inacreditável porque realmente aconteceu. Sem tentar dourar a pílula ou justificar os atos de Gertrude ao culpar seus problemas emocionais e financeiros como principal responsável pela tragédia, o roteiro consegue ainda assim dar um certo ar humano à odiosa personagem, principalmente por contar com a presença de Catherine Keener no papel: evitando a compaixão fácil ou a monstruosidade gratuita, a atriz duas vezes indicada ao Oscar de coadjuvante - por "Quero ser John Malkovich" (99) e "Capote" (2005) - apavora só de aparecer na tela, com seu olhar frio e jeito calmo de falar, que contrastam com o turbilhão de sua mente. Ellen Page não fica atrás: sua Sylvia é de uma fragilidade de porcelana, o que torna tudo ainda mais imperdoável e inexplicável - a não ser quando se leva em conta que a jovem talvez tenha sido vítima justamente por ser jovem, bonita e livre, coisas que sua mãe postiça não mais era capaz de ser.

Contando em um acertado tom de drama familiar que vai se transformando aos poucos em um pesadelo de tons acentuadamente mais fortes a cada cena, "Um crime americano" peca apenas por sua falta de ousadia visual: com uma fotografia discreta quase ao ponto da invisibilidade e uma reconstituição de época cuidadosa mas igualmente simples, o filme de O'Haver parece concentrar seu foco exclusivamente em sua trama, sem preocupar-se muito com a forma. Por vezes, seu filme parece mais uma obra realizada para a televisão do que para o cinema - culpa também da estrutura narrativa, que se utiliza do julgamento de Gertrude como ponto de apoio para uma série de flashbacks que vai, então, elucidando de forma didática os acontecimentos brutais que chocaram o país na década de 60. Amparado no trabalho iluminado de suas atrizes e de seu elenco coadjuvante - em que aparecem também James Franco como um dos namorados exploradores da mãe solteira e Evan Peters (da série "American Horror Story") como um vizinho gorducho e romanticamente interessado em Sylvia até o ponto em que o interesse se transforma em revolta - "Um crime americano" é pesado e denso, mas revela um lado obscuro do ser humano que incomoda e perturba a qualquer espectador. Um belo trabalho!

No começo dos anos 80 já havia uma movimentação entre os produtores de Hollywood para levar às telas a trágica e inacreditável história da jovem Sylvia Likens - um projeto abortado pela recusa de sua irmã, Jennie, em reviver tal pesadelo. A morte de Jennie em 2004, no entanto, reacendeu o desejo de Hollywood na ideia de transformar em arte um dos mais repugnantes crimes acontecidos nos EUA e, segundo o procurador público do caso, o mais terrível cometido no estado de Indiana. Conduzido com extrema seriedade e o máximo de fidelidade possível por Tommy O'Haver, experiente em tramas mais leves, como a comédia gay "O beijo hollywoodiano de Billy" (98) e o fantasioso "Uma garota encantada", estrelado por Anne Hathaway, mas novato em explorar o lado mais sombrio do ser humano, "Um crime americano" é um filme que choca, causa revolta e indignação e não é facilmente digerível. Mas é, também, um cruel retrato da maldade humana e de até onde pode chegar a falta de compaixão. Tocando ainda em outros temais polêmicos, como alienação parental e hipocrisia religiosa, o roteiro do diretor e de Irene Turner facilmente ultrapassa a definição de drama para adentrar sem hesitação no terreno do suspense psicológico mais perturbador - contando, para isso, com atuações assombrosas de Ellen Page e Catherine Keener.

A trama começa em 1965, quando duas adolescentes, Sylvia (Ellen Page) e Jennie Likens (Hayley McFarland) são deixadas por seus pais, artistas de circo, na casa da praticamente desconhecida Gertrude Baniszewski (Catherine Keener) - mãe de seis filhos que se oferece para cuidar das meninas por um tempo mediante o pagamento de vinte dólares por semana. Aceitando a generosa oferta como forma de viajarem e tentarem consertar um casamento em crise, Lester (Nick Searcy) e Betty (Romy Rosemont) partem, confiando nos talentos de Gertrude como mãe e dona-de-casa. O que eles não sabem, porém, é que ela não é tão perfeita como parece: doente crônica e com uma vida amorosa no mínimo complicada - com romances com homens mais jovens que a exploram financeiramente - a extremosa mãe na verdade é uma mulher à beira de um ataque de nervos - o que fica evidente quando o primeiro pagamento dos Likens chega atrasado e ela surra violentamente as duas hóspedes. A situação vai se complicando quando sua filha mais velha, Paula (Ari Grainor), se descobre grávida do namorado casado e, para desviar a atenção, acusa Sylvia de inventar rumores a seu respeito. Dotada de uma fúria incontrolável, Gertrude inicia uma série de cruéis sessões de tortura com a menina, envolvendo nisso não apenas todos os seus filhos mas também alguns jovens da vizinhança - que passam a visitar Sylvia como se fosse um animal do zoológico e participar dos atos de violência, que incluem abuso sexual, agressões físicas e até uma tatuagem feita com ferro quente.

Não é uma história fácil de contar e muito menos agradável, mas é louvável como o cineasta consegue fugir da morbidez excessiva e dos exageros de uma narrativa gráfica demais. Mesmo sem amenizar o sofrimento de Sylvia - que, segundo consta nos autos do processo, que inspiraram o roteiro, foi ainda mais profundo - O'Haver poupa a plateia o máximo possível, preferindo construir um clima de claustrofobia e injustiça acima da necessidade de explicitar com imagens o tamanho das barbaridades impostas à jovem protagonista. Sugerindo mais do que mostrando, o diretor atinge um nível ainda maior de tensão e desespero, convidando cada um dos espectadores a mergulhar em um mundo repleto de crueldade que só não é completamente inacreditável porque realmente aconteceu. Sem tentar dourar a pílula ou justificar os atos de Gertrude ao culpar seus problemas emocionais e financeiros como principal responsável pela tragédia, o roteiro consegue ainda assim dar um certo ar humano à odiosa personagem, principalmente por contar com a presença de Catherine Keener no papel: evitando a compaixão fácil ou a monstruosidade gratuita, a atriz duas vezes indicada ao Oscar de coadjuvante - por "Quero ser John Malkovich" (99) e "Capote" (2005) - apavora só de aparecer na tela, com seu olhar frio e jeito calmo de falar, que contrastam com o turbilhão de sua mente. Ellen Page não fica atrás: sua Sylvia é de uma fragilidade de porcelana, o que torna tudo ainda mais imperdoável e inexplicável - a não ser quando se leva em conta que a jovem talvez tenha sido vítima justamente por ser jovem, bonita e livre, coisas que sua mãe postiça não mais era capaz de ser.

Contando em um acertado tom de drama familiar que vai se transformando aos poucos em um pesadelo de tons acentuadamente mais fortes a cada cena, "Um crime americano" peca apenas por sua falta de ousadia visual: com uma fotografia discreta quase ao ponto da invisibilidade e uma reconstituição de época cuidadosa mas igualmente simples, o filme de O'Haver parece concentrar seu foco exclusivamente em sua trama, sem preocupar-se muito com a forma. Por vezes, seu filme parece mais uma obra realizada para a televisão do que para o cinema - culpa também da estrutura narrativa, que se utiliza do julgamento de Gertrude como ponto de apoio para uma série de flashbacks que vai, então, elucidando de forma didática os acontecimentos brutais que chocaram o país na década de 60. Amparado no trabalho iluminado de suas atrizes e de seu elenco coadjuvante - em que aparecem também James Franco como um dos namorados exploradores da mãe solteira e Evan Peters (da série "American Horror Story") como um vizinho gorducho e romanticamente interessado em Sylvia até o ponto em que o interesse se transforma em revolta - "Um crime americano" é pesado e denso, mas revela um lado obscuro do ser humano que incomoda e perturba a qualquer espectador. Um belo trabalho!

sábado

CONSPIRAÇÃO E PODER

CONSPIRAÇÃO E PODER (Truth, 2015, Sony Pictures Classics, 125min) Direção: James Vanderbilt. Roteiro: James Vanderbilt, livro "Truth and duty: the press. the president, and the privilege of power", de Mary Mapes. Fotografia: Mandy Walker. Montagem: Richard Francis-Bruce. Música: Brian Tyler. Figurino: Amanda Neale. Direção de arte/cenários: Fiona Crombie, Kirk Petruccelli/Glen W. Johnson. Produção executiva: Antonia Barnard, Mikkel Bondesen, James Packer, Steven Silver, Neil Tabatznik. Produção: Bradley J. Fischer, Doug Mankoff, Brett Ratner, William Sherak, Andrew Spaulding, James Vanderbilt. Elenco: Cate Blanchett, Robert Redford, Dennis Quaid, Topher Grace, Elisabeth Moss, Bruce Greenwood, Stacy Keach, Dermot Mulroney. Estreia: 12/9/15 (Festival de Toronto)

O romance entre o cinema e os bastidores do jornalismo já rendeu clássicos inquestionáveis, desde aqueles que defendem a imprensa - "Todos os homens do presidente" (76) - até aqueles que criticam seus abusos - "A montanha dos sete abutres" (57) e "Rede de intrigas" (76). Em 2015, para marcar sua estreia como diretor, o roteirista James Vanderbilt resolveu acrescentar mais um título à primeira lista com "Conspiração e poder", transposição para as telas de uma história real que abalou o telejornalismo norte-americano em 2004 e colocou o então candidato à reeleição George W. Bush diante de um escândalo que quase lhe custou o segundo mandato - mas que, por incrível que pareça, prejudicou muito mais a equipe jornalística do prestigiado "60 minutos", incluindo seu respeitado apresentador Dan Rather. Com base no livro escrito por Mary Mapes, a produtora do programa e principal mira do ataque dos partidários de Bush, Vanderbilt - autor do elogiado script de "Zodíaco" (06), de David Fincher - amargou um fracasso de bilheteria e foi ignorado pelas cerimônias de premiação, mas não faz feio em comparação com outros filmes do gênero, principalmente pela equação equilibrada entre uma boa história e um elenco afiadíssimo, liderado por Cate Blanchett e Robert Redford - coincidentemente um dos atores centrais do icônico "Todos os homens do presidente".

Se no celebrado filme de Alan J. Pakula o galã mais cobiçado das décadas de 60 e 70 vivia um dos repórteres que desmascararam o presidente Richard Nixon no escândalo chamado Watergate, dessa vez Redford assume com tranquilidade um papel de segundo plano, ainda que igualmente importante para os desdobramentos da ação. Cabe à Cate Blanchett - linda e excelente atriz como sempre - a função de estar na linha de frente. Ela vive Mary Mapes, uma competente e dedicada produtora jornalística, responsável por algumas das pautas mais premiadas e importantes do programa "60 Minutos", apresentado pelo veterano Dan Rather (Redford, em atuação elogiada pelo próprio repórter) na CBS. Conhecida por sua fé no jornalismo como fonte de levar a verdade ao público, ela põe a mão em uma matéria de enorme potencial político quando, em 2004, descobre uma série de documentos que comprovam que o então jovem George W. Bush usou de sua influência política e financeira para fugir da Guerra do Vietnã - e, pior ainda, desertou do serviço militar por um período de tempo. Partindo apenas da palavra de Bill Burkett (Stacy Keach) um ex-militar ressentido contra o governo, e com pressa de colocar o programa no ar antes das eleições, Mapes logo sente o gostinho do sucesso ser substituído pelo sabor amargo da opinião pública: peritos surgem para questionar os documentos, testemunhas antes seguras dos fatos mudam de ideia e até mesmo alguns poderosos da emissora passam a duvidar da veracidade da notícia. Sua carreira, até então intocável, passa a depender de ela conseguir provar suas acusações.

Imprimindo um tom sóbrio e elegante à sua narrativa, James Vanderbilt faz uma estreia bastante competente, com bom uso de todos os elementos clássicos do gênero e a exploração correta de cada membro de sua equipe, da diretora de fotografia Mandy Walker e do editor Richard Francis-Bruce - indicado ao Oscar por "Um sonho de liberdade" (94) e "Seven" (95) - até a trilha sonora minimalista, quase imperceptível, de Brian Tyler, que só se faz notar em momentos cruciais, mantendo-se discreta e eficaz durante toda a projeção. Tomando claramente o lado de Mapes na questão - afinal de contas o ponto de vista é dela - e questionando com contundência os mecanismos da busca incansável pela verdade no jornalismo, Vanderbilt cria um panorama bastante rico da situação, conduzindo a plateia pelos meandros do telejornalismo sem nunca perder de mão seu interesse pelos personagens. O time formado por Mapes é tratado com carinho e particular interesse, explorando os desejos e ambições de cada um que a cerca. Há Roger Charles (Dennis Quaid), um militar aposentado e ainda fiel à sua vocação, mas ainda mais leal à verdade; há o jovem Mike Smith (Topher Grace), cuja carreira repleta de altos e baixos trai sua sede de aventuras; e há Lucy Scott (Elizabeth Moss), que entra na jogada com o objetivo de somar pontos à sua carreira e acaba por encontrar um labirinto traiçoeiro. O roteiro dá espaço a cada um desses personagens, mas jamais perde o foco - e essa é sua maior qualidade.

Sem buscar apoio em momentos cômicos ou românticos, "Conspiração e poder" é um retrato atraente e envolvente de um assunto cada vez mais em voga em tempos tão vorazes em termos de informação (e má informação): discutindo os limites da ética e a força do dinheiro e do poder em questões de alto impacto, o roteiro é uma aula de narrativa simples e direta. Apesar de sua verborragia - algo de que poucos filmes sobre o assunto conseguem escapar - e do interesse quase restrito ao público norte-americano (que fez pouco caso do filme nas bilheterias, injustamente), é uma produção de classe e inteligência, que conquista o espectador pelo cérebro e não pela adrenalina. Pode soar um tanto esquemático e frio para quem busca mais tensão e um grande clímax, mas é potente o bastante para permanecer na memória - em especial graças ao desempenho exemplar (mais um!) de Cate Blanchett. Corpo e alma do filme, ela responde pelas cenas mais intensas da produção - em especial em seu embate final com seus inquisidores, liderados por Dermot Mulroney. Estoica, corajosa e brilhante, Mary Mapes encontrou em Blanchett a intérprete ideal. E ao público, resta aplaudir.

O romance entre o cinema e os bastidores do jornalismo já rendeu clássicos inquestionáveis, desde aqueles que defendem a imprensa - "Todos os homens do presidente" (76) - até aqueles que criticam seus abusos - "A montanha dos sete abutres" (57) e "Rede de intrigas" (76). Em 2015, para marcar sua estreia como diretor, o roteirista James Vanderbilt resolveu acrescentar mais um título à primeira lista com "Conspiração e poder", transposição para as telas de uma história real que abalou o telejornalismo norte-americano em 2004 e colocou o então candidato à reeleição George W. Bush diante de um escândalo que quase lhe custou o segundo mandato - mas que, por incrível que pareça, prejudicou muito mais a equipe jornalística do prestigiado "60 minutos", incluindo seu respeitado apresentador Dan Rather. Com base no livro escrito por Mary Mapes, a produtora do programa e principal mira do ataque dos partidários de Bush, Vanderbilt - autor do elogiado script de "Zodíaco" (06), de David Fincher - amargou um fracasso de bilheteria e foi ignorado pelas cerimônias de premiação, mas não faz feio em comparação com outros filmes do gênero, principalmente pela equação equilibrada entre uma boa história e um elenco afiadíssimo, liderado por Cate Blanchett e Robert Redford - coincidentemente um dos atores centrais do icônico "Todos os homens do presidente".

Se no celebrado filme de Alan J. Pakula o galã mais cobiçado das décadas de 60 e 70 vivia um dos repórteres que desmascararam o presidente Richard Nixon no escândalo chamado Watergate, dessa vez Redford assume com tranquilidade um papel de segundo plano, ainda que igualmente importante para os desdobramentos da ação. Cabe à Cate Blanchett - linda e excelente atriz como sempre - a função de estar na linha de frente. Ela vive Mary Mapes, uma competente e dedicada produtora jornalística, responsável por algumas das pautas mais premiadas e importantes do programa "60 Minutos", apresentado pelo veterano Dan Rather (Redford, em atuação elogiada pelo próprio repórter) na CBS. Conhecida por sua fé no jornalismo como fonte de levar a verdade ao público, ela põe a mão em uma matéria de enorme potencial político quando, em 2004, descobre uma série de documentos que comprovam que o então jovem George W. Bush usou de sua influência política e financeira para fugir da Guerra do Vietnã - e, pior ainda, desertou do serviço militar por um período de tempo. Partindo apenas da palavra de Bill Burkett (Stacy Keach) um ex-militar ressentido contra o governo, e com pressa de colocar o programa no ar antes das eleições, Mapes logo sente o gostinho do sucesso ser substituído pelo sabor amargo da opinião pública: peritos surgem para questionar os documentos, testemunhas antes seguras dos fatos mudam de ideia e até mesmo alguns poderosos da emissora passam a duvidar da veracidade da notícia. Sua carreira, até então intocável, passa a depender de ela conseguir provar suas acusações.

Imprimindo um tom sóbrio e elegante à sua narrativa, James Vanderbilt faz uma estreia bastante competente, com bom uso de todos os elementos clássicos do gênero e a exploração correta de cada membro de sua equipe, da diretora de fotografia Mandy Walker e do editor Richard Francis-Bruce - indicado ao Oscar por "Um sonho de liberdade" (94) e "Seven" (95) - até a trilha sonora minimalista, quase imperceptível, de Brian Tyler, que só se faz notar em momentos cruciais, mantendo-se discreta e eficaz durante toda a projeção. Tomando claramente o lado de Mapes na questão - afinal de contas o ponto de vista é dela - e questionando com contundência os mecanismos da busca incansável pela verdade no jornalismo, Vanderbilt cria um panorama bastante rico da situação, conduzindo a plateia pelos meandros do telejornalismo sem nunca perder de mão seu interesse pelos personagens. O time formado por Mapes é tratado com carinho e particular interesse, explorando os desejos e ambições de cada um que a cerca. Há Roger Charles (Dennis Quaid), um militar aposentado e ainda fiel à sua vocação, mas ainda mais leal à verdade; há o jovem Mike Smith (Topher Grace), cuja carreira repleta de altos e baixos trai sua sede de aventuras; e há Lucy Scott (Elizabeth Moss), que entra na jogada com o objetivo de somar pontos à sua carreira e acaba por encontrar um labirinto traiçoeiro. O roteiro dá espaço a cada um desses personagens, mas jamais perde o foco - e essa é sua maior qualidade.

Sem buscar apoio em momentos cômicos ou românticos, "Conspiração e poder" é um retrato atraente e envolvente de um assunto cada vez mais em voga em tempos tão vorazes em termos de informação (e má informação): discutindo os limites da ética e a força do dinheiro e do poder em questões de alto impacto, o roteiro é uma aula de narrativa simples e direta. Apesar de sua verborragia - algo de que poucos filmes sobre o assunto conseguem escapar - e do interesse quase restrito ao público norte-americano (que fez pouco caso do filme nas bilheterias, injustamente), é uma produção de classe e inteligência, que conquista o espectador pelo cérebro e não pela adrenalina. Pode soar um tanto esquemático e frio para quem busca mais tensão e um grande clímax, mas é potente o bastante para permanecer na memória - em especial graças ao desempenho exemplar (mais um!) de Cate Blanchett. Corpo e alma do filme, ela responde pelas cenas mais intensas da produção - em especial em seu embate final com seus inquisidores, liderados por Dermot Mulroney. Estoica, corajosa e brilhante, Mary Mapes encontrou em Blanchett a intérprete ideal. E ao público, resta aplaudir.

sexta-feira

CHRISTINE

CHRISTINE (Christine, 2016, BorderLine Films/Fresh Jade, 119min) Direção: Antonio Campos. Roteiro: Craig Shilowich. Fotografia: Joe Anderson. Montagem: Sofia Subercaseaux. Música: Danny Bensi, Saunder Juriaans. Figurino: Emma Potter. Direção de arte/cenários: Scott Kuzio/Jess Royal. Produção executiva: Sean Durkin, Robert Halmi Jr., Josh Mond, Jim Reeve. Produção: Melody C. Roscher, Craig Shilowich. Elenco: Rebecca Hall, Michael C. Hall, Tracy Letts, Maria Dizzia, J.Smith-Cameron, John Cullum, Tim Simmons. Estreia: 23/01/16 (Festival de Sundance)

O Festival de Sundance 2016 apresentou uma situação atípica: dois filmes que tiveram sua estreia por lá tratavam exatamente do mesmo assunto, ou melhor, da mesma personagem principal. Enquanto "Kate plays Christine", de Robert Greene optava por uma mistura de documentário e ficção, no entanto, o filme de Antonio Campos - filho do jornalista brasileiro Lucas Mendes e da produtora italiana Rose Ganguzza, que foi empresária de Pelé por um período de tempo - se concentra em dramatizar a trágica história da repórter televisiva Christine Chubbuck, uma mulher presa em uma profunda depressão e lutando continuamente contra suas frustrações pessoais. "Christine", estrelado por uma perturbadora Rebecca Hall - premiada como melhor atriz no Festival de Chicago e elogiada unanimemente pela crítica - é um retrato ao mesmo tempo fascinante e mórbido de uma pessoa no limite de suas forças, o que faz dele, por consequência, uma experiência um tanto desconfortável ao espectador que procura apenas por entretenimento. No entanto, é um trabalho forte e consistente, que revela em Campos um cineasta de grande futuro.

Interessado pela história da protagonista por também ter passado por episódios de severa depressão, Antonio Campos tem outra grande qualidade: é um diretor que nutre grande respeito por seu material humano, que acredita na força de sua personagem central e não a trata como mero elemento narrativo. Ainda que a verdadeira Christine Chubbuck não fosse tão perceptivelmente deprimida como mostrado no filme (uma pequena licença poética que em nada tira a força do resultado final, muito pelo contrário), a forma como o roteiro de Craig Shilowich vai gradualmente envolvendo a plateia em seu turbilhão emocional demonstra seu objetivo em criar uma empatia entre público e personagem - por mais que ela seja dotada de uma estranheza que dificulte tal conexão. É nesse ponto que entra o intenso desempenho de Rebecca Hall: em seu trabalho mais desafiador, a atriz entrega uma metódica interpretação, repleta de detalhes físicos que explicitam seu estado de espírito mesmo quando os diálogos que trava com colegas e a mãe dizem exatamente o oposto. Em sua pele, Christine desperta um misto de compaixão e desconforto. É uma performance impecável!